C’est ici que vous allez suivre la 65ème édition du festival de Cannes, un festival que l’on imagine bourré de glam, de charme, de fougue, de surprise, de starlettes blondes peroxydées et de poupoupidou!

COSMOPOLIS

Bavard et verbeux en un mot : BABEUX!

Le film soit disant choc de la compétition officielle, COSMOPOLIS de David Cronenberg avec Robert Pattinson en tête d’affiche a donc été dévoilé ce matin, plus de deux heures verbeuses, souvent insupportable où la limousine dans laquelle est installé le jeune chef d’entreprise ultra milliardaire reste au point mort. On n’avance pas dans ce film, on reste bloqué dans des bouchons et en gros toutes les 15 minutes, un personnage nouveau entre dans la bagnole pour parler de finance, d’anticipation hasardeuse à la bourse, de placement bidons sur le Yuan et qui conduit à la faillite mondiale. Il est question d’envisager une nouvelle monnaie, le rat… parce qu’il y en a pleins qui courent les rues. Le Rat, équivalent du Dollars ou l’Euro, on y pense sérieusement dans Cosmopolis… on en voit partout en plus… En même temps que la limousine se déplace tant bien que mal, des émeutes ont éclaté et des gens se trimbalent avec des rats à la main. La période est délicate pour un milliardaire qui va tout perdre en une journée, la faute à la crise. Il va également perdre son temps après sa femme. il n’arrivera pas à la convaincre d’avoir une relation sexuelle ensemble. Mais finalement, tout ça, il s’en fout un peu. A la limite, il voit là une possibilité d’enfin s’affranchir d’une situation trop confortable, trop privilégiée…

Cosmopolis, ça parle, ça bavarde alors que le milliardaire poursuit tout de même un but : se rendre chez le coiffeur en ville, mais la circulation est difficile, il y a un enterrement d’une star du rap, avec un convois mortuaire qui bloque la route, il y a le Président Américain en déplacement en ville ce qui occasionne des détours et un surplus de circulation. Il y a ces manifestants qui cassent tout, il y a encore cette menace de mort qui plane sur la tête de Pattinson… et puis voilà. Ceci dit, on peut retenir tout de même de ci de là quelques fulgurances comme cette scène avec Juliette Binoche qui joue son rôle et se fait prendre en levrette dans la limo, avant de conseiller à son partenaire occasionnel d’acheter un tableau très cher. Autre scène surprenante, celle où l’entartreur Mathieu Amalrich atteint sa cible. On le voit pas venir, mais enfin on respire, il se passe quelque chose. Enfin, sans doute la meilleur scène du film restera celle du médecin venu l’ausculter dans sa limousine. Comme chaque jour. Il fait un bilan médical. Cette fois, en face de lui, une jeune femme discute de l’interprétation qu’il faudrait faire d’un discours prononcé par un ministre de l’économie. Il faut étudier la grammaire en profondeur dit-elle, tout ça pendant que le proctologue de Pattinson explore sa prostate asymétrique et que Pattinson qui pue le sexe à plein nez fait remarquer à son interlocutrice, que de la profondeur, il peut lui en donner. A part ça, circulez y a rien à voir, juste à attendre le final, même pas grandiose sous forme de face à face avec Paul Giamatti.

A PERDRE LA RAISON

Connu pour s'intéresser uniquement aux dysfonctionnements familiaux, Joachim Lafosse a trouvé avec un fait divers sordide une matière extraordinaire à malaxer. L'histoire d'un infanticide qui a secoué la Belgique. En proie à une profonde déprime une mère de famille tue ses 4 enfants avant de tenter de se donner la mort. Il n'en a pas fallu plus pour le réalisateur de Nue Propriété et Élève Libre pour imaginer un film mais pas un film qui se pencherait sur l'aspect judiciaire, la question de la culpabilité lui importe peu. Par contre, le cheminement qui conduit une femme équilibrée sur cette voix du crime le passionne. Il imagine alors la descente en enfer de Emilie Dequenne. Mariée à Tahar Rahim, ils vivent sous la coupe de Niels Arestrup. Il est le docteur Pinget celui qui, après un mariage blanc a accepté d'élever Mounir mais pas son frère resté au Blais au Maroc. Il a tout donné à ce gamin, une éducation, un confort de vie, un travail. Désormais père de famille, il aimerait s'affranchir de l'emprise de ce protecteur, en vain. Emprisonné dans cette vie, tentant de trouver une solution, il ne voit plus que sa femme dépérit et sombre dans la dépression. Par amour elle accepte la situation. Plus le film avance, plus on assiste à la déchéance jusqu'à cette fin tragique.

Joachim Lafosse a franchi un pallier avec ce film. Jamais il n'a disséqué avec autant de précision le lien pervers entre les membres d'une même famille. Le manipulateur malgré lui Niels Arestrup est grandiose. La justesse de son jeu, tout en sobriété impressionne. A ses côtés, Tahar Rahim et Emklie Dequenne composent un couple parfaitement crédible. Tourné essentiellement en plan séquence, on ressent toute l'émotion des personnages, leurs sentiments leurs états d'âme. Les enfants sont également étonnants de spontanéité. A Perdre La Raison un film de prison en quelque sorte. Tahar Rahim a d'ailleurs confirmé cette impression.

HOLY MOTORS

Le plus barré de la Compétition

Carax, de son vrai nom Alexandre Oscar Dupont de Nemours, un type qui se fait rare… il a du faire 5 films en 30 ans, dont LES AMANTS DU PONT NEUF, un truc ambitieux, un tournage maudit pour un échec commercial retentissant… il est tellement intransigeant, chiant, que les producteurs hésitent à le soutenir… d’ailleurs, les Amants du pont Neuf, c’était en 91. En 99, il sort PolaX, un film raté et on est en 2012 et là, il présente à Cannes, HOLY MOTORS qui fera un bide en salles, un film de Festival, un film pour Cannes, un film complètement barré qui se décompose en une succession de tableaux…. En fait, Le cinéma c’est la vie et la vie, c’est du cinéma… C’est sans doute cette courte phrase qui résume le mieux ce film…cette comédie savoureuse mais sérieuse…

Au début, ça s’emmanche très mal. Un type avec une clé à la place d’un doigt, dans sa chambre, entend le bruit des mouettes, la corne d’un paquebot, les vagues. Pourtant, il a une vue sur la ville, la nuit. Il parvient à ouvrir le mur grâce à son doigt clé et se retrouve au balcon d’un cinéma. Il a transpercé son premier décor. On entend toujours le bateau. On remarque dans l’allée qu’un enfant rejoint la scène, en marchant à poil, le type regarde l’écran. Il y a une petite fille dans un hublot. C’est pas un bateau. Grâce à un zoom arrière, on s’aperçoit qu’il s’agit de la fenêtre d’une grande villa. Un banquier en sort avec son attaché caisse. Il pénètre dans une limousine conduite par une femme. A l’intérieur, on lui indique son prochain RDV. En fait, ce banquier, est un acteur qui se grime en Rom et va faire la manche. Le rom revient dans la limousine et se transforme en un autre personnage qui doit jouer une autre scène dans un autre lieu, à une autre heure. On voit ce gars se métamorphoser, se maquiller dans sa limousine et ensuite jouer la comédie dans la rue. Carax montre ainsi les coulisses du cinéma, quand un acteur revêt une combinaison bourrée de capteurs, exerce une chorégraphie fantastique, fait l’amour avec une actrice dans le même apparat. Les deux comédiens se métamorphosent en dragon numérique grâce à l’informatique… on a droit à un petit cours d’effets spéciaux de motion capture pour les nuls. Après ce segment, le plus hilarant est celui où monsieur Merde, le fabuleux monsieur Merde rescapé du court métrage Tokyo qui fut présenté il y a deux ans ici à Cannes. Monsieur Merde avec son œil de vert, sa barbichette, son langage inventé et ses longs ongles dégueulasses, revient hanté les égouts de Paris cette fois pour kidnapper Eva Mendès qui joue un top model qu’on photographie. Il l’embarque dans les égouts, non sans avoir bouffé avant les deux doigts d’une attachée de presse sur le spot du shooting… Et Monsieur Merde fabrique finalement une bourca à Eva Mendès pour masquer sa beauté, et s’allonge, phallus en érection à l’air à coté d’elle ! Ce grand n’importe quoi, ce gros délire truffé de références cinématographiques ne plait pas à tout le monde. Et pourtant, quand le loufoque raconte des choses, le cinéma atteint son but. Le principe de passer d’un personnage à un autre est également très intéressant. A un moment, le personnage tue son double. On se dit que le film doit s’arrêter là, mais non, puisque c’est un jeu de rôles. Le mort peu se relever et filer vers sa prochaine scène. Finalement, Carax affirme avec ce film que l’on est tous en représentation dans la vie. La vie est un film permanent où le metteur en scène ne dit jamais couper, ou action. On revêt des postures, des masques en fonction des situations que l’on vit, des personnes que l’on croise. La seule différence entre nous et cet acteur qui incarne ici tous les personnages, c’est qu’on se balade pas en limousine pour se maquiller et se déplacer d’une scène de vie à une autre.

HOLY MOTORS de Léos Carax avec Denis Lavant, son acteur fétiche qui joue ici 11 rôles pourrait bien figurer au palmarès, une palme du prix d’interprétation masculin. Il est Oscar, le comédien qui se grime, et il est aussi tous les personnages qu’il interprète, y compris celui qui est amoureux de Kylie Minogue qui fait une apparition le temps d’un segment qui lorgne sur la comédie musicale aussi…

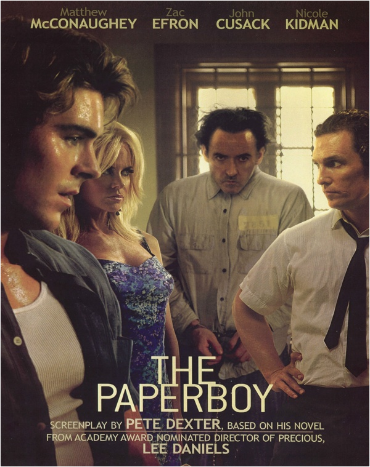

PAPERBOY

Une livraison inutile

Paperboy (le livreur de journaux) de Lee Daniels a été dévoilé en compétition officielle, un film moins lourd que son précédent, Precious sur le trajet d’une ado obèse et illettrée à Harlem. Lee Daniels, ancien agent de vedettes aime les stars. Après Lenny Kravitz et Maria Carey dans Precious, il confie cette fois les rôles principaux de Paperboy à Nicole Kidman, Macy Gras… pardon Gray, Matthew McConaughey, John Cuscak et Zac Efron. Beau casting pour un film anecdotique, prétexte à garnir un tapis rouge et attirer des caméramans et leurs fidèles amis les trépieds à une conférence de presse. Il fallait voir la longueur de la queue ce matin qui menait à la salle de conférence de presse. Elle traversait tout le Palais du Festival. Du jamais vu ! par contre, son film, c’est du déjà vu !

Et pourtant avec Dexter au scénario, on aurait pu s’attendre à un film sanglant, troublant, dérangeant, un peu plus couillu, mais après une longue enquête, ce Peter Dexter scénariste de Paperboy n’a rien à voir avec le tordu de la série télé. Non, Peter Dexter, c’est le mec qui a écrit ce film et qui n’a pas été capable de choisir un camp. Paperboy aurait pu être une bonne comédie ou alors un bon drame bien rude, bien glauque, bien vicelard. Au final, c’est juste un entre deux : superficiel où l’on ne va jamais au fond des choses. Bon sang ! Avec des personnages comme ceux là, il y avait matière. Entre Barbie feu au cul, Ken amoureux con, le frère de Ken, Gi Jo ou Gi journaliste investigateur homosexuel et son collègue noir peu scrupuleux et qui s’assoit sur la déontologie, sans parler du criminel psychopathe, il y avait une excellente matière première. Malheureusement, dès le début, il faut en passer par une scène de confidence où une femme raconte à quelqu’un si ce qui est paru dans le livre est vrai. Et c’est parti pour un long flash back en 1969. Ward et Yardley 2 journalistes déboulent à Lately en Floride. Ils sont rejoints par Charlotte une femme énigmatique qui entretient une correspondance avec Hillary Van Wetter, un criminel qui risque la chaise électrique. On l’accuse d’avoir tué le Shérif local. Jack, le frère de Ward, va jouer les chauffeurs et accessoirement, fantasmer sur la pin-up Charlotte. Les 4 amis vont ainsi mener leur petite enquête dans cette Floride moite pour savoir si oui ou non, Hillary Van Wetter est réellement coupable de ce dont on l’accuse.

Paperboy, un film avec une super réplique au beau milieu, prononcée par la voix off, celle qui surligne tout ce qu’on voit à l’écran, des fois qu’on soit trop stupide pour comprendre : Vous en avez assez vu! Quelle lucidité. Dommage que le film ne s’arrête pas là. En effet, on n’est qu’au milieu du marais, embourbé dans un tas de scènes qui s’accumulent sans trop de cohérence et surtout où toutes les thématiques soulevées sont à peine effleurées. On ne va jamais au fond des choses. Les rapports entre les deux frères ne sont pas approfondis. Le plus jeune découvre l’homosexualité de son frangin comme ça… En plus, il suce un Négro, comme c’est dit dans le film. On est en 69, chez les Sudistes. Donc on est raciste. On dit encore Négro. On dit aussi PD parce qu’on n’aime pas les homosexuels dans le sud…Cette révélation passe comme une lettre à la poste, sans susciter la moindre réaction. Il faut dire que ce jeune mec amoureux vit dans sa bulle, dans l’hypothétique possibilité qu’il pourrait coucher avec Barbie Feu au cul… là encore, c’est une nympho qui aime les dingos. Elle est excitée à l’idée de faire triquer les mauvais garçons. Elle est même capable de les faire jouir à distance, sans les toucher. Evidement que jamais elle ne pourra coucher avec ce jeune homme amoureux d’elle. Il est trop lisse, trop parfait, trop bien sous tout rapport, trop pas intéressant pour elle, et pourtant…….

En fait, le film démarre 10 à 15 minutes avant la fin. Le criminel John Cusack est libéré et évite la chaise électrique alors que sa culpabilité dans le meurtre du Shérif ne fait aucun doute. On la libéré sur un malentendu. Ce meurtrier rejoint Barbie feu au cul, la baise parce qu’il n’y a pas d’autre mot. La scène de sauvagerie sexuelle dure 2 ou 3 minutes. Kidman et Cusack se lâchent. Dès lors, elle choisi de le suivre au fin fond des marrais puant de Miami, dans une jungle humide. Au lieu d’y aller d’un ellipse et de nous la montrer défraichie dans le plan d’après la scène de sexe, c’est justement ce trajet qui aurait été intéressant. Comment une femme qui fantasme sur un tueur potentiel, une nunuche en apparence, revient sur terre et doit se frotter à une réalité sordide lorsqu’elle doit vivre avec le déjanté? Le film est là! En plus, les gens qui entourent le tueur dans ce marais sont parfaits. Il n’y a qu’une scène dans le film où l’on découvre des enfants, un homme, des femmes. On renifle les rapports consanguins dans cet endroit isolé, coupé du monde. Le film est là, mais comme Andrew Dominik ne veut pas affoler, encore moins terroriser le public, il se contente d’une petite scène où il égorge un des personnages dans cette jungle, et puis c’est tout. Dommage, quoique non, Bravo, Andrew Dominik, vous allez repartir de Cannes avec la palme du film raté !!!

CORGAN LA MORT EN DOUCE

Un sous Tarantino

Andrew Dominik a réalisé L'Assassinat de Jessie James par le Lâche Robert Ford, un western avec Brad Pitt et Casey Afleck, qui était vraiment bien. Il renoue ici avec Brad Pitt : CORGAN LA MORT EN DOUCE, un sous Tarentino. Bavard mais les dialogues sont franchement un ton en dessous, en dessous de la ceinture souvent avec des femmes qu'on traite de putes, avec des hommes qui décrivent leur passage en prison. Le gars dit à son pote s'être tapé des hommes vieux et salles en taule à défaut d'en avoir trouvé un propre. A la limite, une chèvre ça aurait été mieux mais pas un chien parce que ça mord les chiens, et ça fait mal quand ça mort un chien alors qu'on est en train de le baiser ! Entre deux conversations très distinguées comme celles-ci, des flingues tirent des balles au ralenti. Elles s’extraient du canon, atteignent leur cible toujours au ralenti, explosent une vitre au ralenti puis une tronche au ralenti sur une chouette musique jazzy pas au ralenti. La victime s'en prend 4 ou 5 des comme ça, tirées à bout portant au volant de sa bagnole arrêtée a un feu rouge. Le mort grille le feu et se fait cartonner par deux bagnoles au croisement, l’occasion d’une valse à 2 temps. C’est l’une des scènes clés de ce film adapté d'un bouquin PARIS RISQUES de Georges Higgins édité en 74 et réédité chez Rivage noir en 98. Noir, l'adjectif est idéal pour qualifier ce métrage qui met en scène des loosers, des gangsters de ball-trap dans une Amérique abandonnée à son triste sort, sans aucun glamour.

On est en 2007, dans un blaid minable, en fin de campagne présidentielle, alors que Bush et Obama s'affrontent à distance par écrans de télés interposés, exposant chacun leur vision de l'économie. Quand on sait ce que sont devenues les promesses et par quoi elles se sont traduites : une crise économique et un accroissement des inégalités, on se marre en coin, avec cette piqûre de rappel. Pendant que les candidats s'écharpent dans une quasi indifférence, au cours d'une soirée arrosée, Macky le tenancier d'un tripot balance qu’il a organisé le braquage de son propre tripot, il y a quelques années. Ce coup lui avait permis de se faire un max de fric sur le dos de son boss, sans être réellement inquiété. L'idée de génie de Squirell, un propriétaire d'un pressing qui trempe dans des affaires louches, est de rebraquer ce même tripot, mais sans que Macky soit mis dans le coup. Le but est de faire croire à tout le monde que Macky a recommencé ses conneries. Et voilà comment deux bras cassés commettent le braquage avec succès. C'est là que Brad Pitt entre en scène pour régler leur compte à ces messieurs. Dans cette seconde partie, tout n’est que négociations, palabres, discussions dans des bagnoles ou des bars. Entre le superflus et l'essentiel, Andrew Dominik décrit une Amérique dans la merde. Les beaux discours d'Obama auxquels tout le monde s'est accroché, résonnent tout au long de ce film jusqu’au moment de son élection. Obama scande que l’Amérique est un grand peuple, Brad Pitt lui répond : L'Amérique n'est pas un peuple ni un pays, l'Amérique est un business, et il faut tuer le business! Ce sera la dernière phrase du film. Magistrale comme conclusion. Dommage qu’il faille en passer par un ensemble un peu poussif…

LE GRAND SOIR

Punk Not Dead

On est tous des punks des êtres solitaires qui en chient dans la vie, qui marchent droit devant, sans jamais savoir si la route est la bonne. La route du futur est une ligne droite. On n’a pas d'autres choix que de la suivre. On est tous des punks. On est tous libres car le punk est libre, libre de marcher lentement sur cette ligne droite. On est tous des punks. On est tous libres de nous affranchir du monde consumériste que l'on nous impose. Voilà en gros le message de ce nouveau long métrage de Gustave kerverne et Benoit Delépine avec Albert Dupontel, Benoit Poelvorde, Brigitte Fontaine, Bouli Lanners, Maurice Rivière.

Dans cette farce sociale hilarante, Gus et Benoît ne nous laissent pas une seule seconde de répit. Ils reprennent les codes du western. Leur Far West est un centre commercial géant avec son saloon, sa banque, son magasin de literie et sa pataterie. Ici, le cowboy solitaire NOT et son fidèle ami, un chien de race rescapé de The Artist devenu un berger punk, zonent sur le parking. Son frère vendeur dans un magasin de literie est à l'aube d'un profond bouleversement. Sa femme l’a plaqué. Elle veut garder leur bébé et clou du clou, il est en retard, en retard sur ses objectifs. Après avoir picolé comme un trou, il pète un plomb dans le magasin de matelas et de sommiers qui l’emploie et signe sa démission. La gueule de bois le lendemain sera donc sévère pour Monsieur Bonzini. Il est viré sans indemnités. Et voila nos deux cow-Boys errant dans ce Far West surveillé du coin de l'œil par le shérif Bouli Lanners, agent de sécurité au grand cœur. Les deux frangins vont partir a la recherche d'un travail, en vain. Ne leur restera plus qu'une option après une immolation ratée au rayon barbecue d'un hypermarché: fuir en direction des grands espaces en Fenwick pour se retrouver, se ressourcer. Là, ils auront une illumination: faire la révolution et entrainer les clients du centre commercial avec eux. Lorsqu’on a pour maman une allumée lunaire complètement déconnectée de toute réalité comme Brigitte Fontaine, voilà le résultat. Il faut la voir éplucher les patates. Car cette famille possède une pataterie toujours déserte. Le père rêve de transmettre son savoir de la pomme de terre à ses enfants. C’est le rêve de tout papa… un forgeron aimerait que son fils forge, un patatier aimerait que…. Aimerait juste que ses fils arrêtent de le faire chier, lui et sa femme, une grand-mère indigne. Elle est du style à déposer sa petite fille dont elle ne sait que faire au Mc Drive, histoire que sa belle-fille vienne récupérer le couffin plus tard, comme on achèterait un burger au volant de sa bagnole. C’est pas grave, à part que le bébé sent la fritte après !

Brillant, drôle, incisif, inventif, il n'y a aucun temps mort dans cette quête éperdue, cette recherche du bonheur. Derrière Les dialogues raffinés, bien écris, d'une efficacité redoutable, derrière les situations gaguesques, le film pointe évidemment un sujet plus sérieux: la misère sociale. Il faut changer ce monde, nous réveiller et quoi de mieux pour dénoncer notre société bouffée par le fric et le commerce que de raconter cette histoire au cœur d'un gigantesque complexe commercial. Pendant la projection, la salle était morte de rire, un rire franc, massif mais souvent jaune. I’on aime à se poiler devant le malheur des autres…. Poelvorde avec son chien punk, son inscription sur le front NOT et le relooking qu’il impose à son frère en lui gravant dead sur le front aussi font mouche. Le duo fonctionne à merveille. Tous les seconds rôles sont au diapason. Pas d'erreur Kerverne et Delépine sont deux enragés qui prennent un peu plus d'ampleur après chacun de leurs films. Ils sont en train de bâtir une filmographie complètement à part dans le cinéma français. Ces électrons libres, ces punks font souffler un vent de fraicheur et donnent un bon coup de pied au derche à un cinéma qui ronronne. Maurice Pialat, Claude Chabrol leurs mentors disparus peuvent être très fiers de leurs héritiers. Ils sont leurs pendants comiques et chacun de leurs films font vraiment du bien.

RENGAINE

Le 1er Choc De Cannes

La magie de Cannes, elles est là. Du Grand Théâtre Lumière réservé aux valeurs sûres, on passe au petit théâtre Croisette à l’hôtel Mariotte en sous-sol pour voir un premier long métrage de Rachid Djaidani intitulé Rengaine. C’est LE coup de poing depuis le début du festival ! et je n’écris pas ça uniquement parce que Rachid Djaidani est un boxeur, mais bel et bien parce qu’il vous met KO en 1h15. Et dire qu’il y avait 200h de rushs tournés sur 9 ans en autodidacte! Personne n’a cru dans le sérail à son projet. Il s’est entêté et a finalement signé sans fric un film palpitant, vif, intelligent, drôle. Rachid Djaïdani est un touche à tout, auteur de romanf à succès, documentariste aussi. Il y a 5 ans tout au plus, il signait le making of de l’écriture de son 3ème livre. Un super film où l’on assistait au processus créatif d’un bouquin, entre l’euphorie, les doutes, l’angoisse de la page blanche, l’horreur quand il s’agit de couper et de mettre à la poubelle de son ordi des paragraphes entiers, le domptage d’un ordinateur capricieux, l’impression du livre. SUR MA LIGNE était super bien.

Avant le festival, en découvrant qu’Edouard Waintrop avait sélectionné RENGAINE, son 1er long métrage, on pouvait se dire que ça sentait bon, qu’il fallait aller voir ce film. Je n’ai pas regretté. D’entrée, il y a une patte, une griffe. La première chose qui saute à l’œil est qu’il est tourné en gros plan uniquement: gros plans sur des visages, des yeux, des nez, des bouches, des cils, des sourcils, des filets de sueurs. La caméra, sans cesse sur le qui-vive, hystérique bouge dans tout les sens, à gauche, à droite, et guette les moindres expressions des personnages. Il y a de l’urgence dans le filmage avec des cadrages imaginés sur le vif, comme ça, dans l’instant et à l’instinct. Ça donne une authenticité incroyable pour raconter une réalité, le racisme entre les arabes et les noirs par le biais d’une love story. Ça change du racisme blancs et noirs! Dorcy le black aime Sabrina la beurette et ils veulent se marier. Ils sont décidés. Seulement Sabrina a 40 frangins, dont un grand frère qui s’oppose formellement à ce mariage alors que lui, il entretient secrètement une relation avec une juive qui lui demande elle aussi de s’engager pour de bon…Les contradictions de l’être humain sont joliment pointées du doigt.

Bref, les arabes, les noirs, les juifs peuvent cohabiter, faire des conneries ensemble, se marrer, tirer sur les mêmes joints, mais dès que le cul et le pognon s’en mêlent, y a plus d’amitié possible. Ça devient la guerre. Voilà ce que montre ce film surprenant, rafraîchissant. RENGAINE est en plus truffé de dialogues sublimement drôles, pour la plupart improvisés. C’est la méthode Peter Brook, le mentor de Djaïdani, celui qui lui a appris à être acteur. Du coup, la mise en scène est tellement réaliste qu’on oublie la fiction. Ces comédiens pour la plupart des non professionnels doivent supporter cette caméra qui leur colle aux basques, au plus près. Ce n’était pas voulu. C’est jute que Rachid Djaidani est un autodidacte. Il a tourné sans une thune, avec une petite caméra DV et s’est aperçu quand il faisait le point que c’était une mise au point automatique donc impossible à régler. C’était n’importe quoi. L’image ne lui plaisait pas alors il a opté pour le gros plan, le très gros plan…

Vous N'Avez Encore Rien Vu

Un exercice de style remarquable

Vous n'avez encore rien vu! Tout est dans le titre. A passé 90 ans le vieux Resnais en a encore sous la pédale. Il signe un exercice de style brillant formidable, génial mais vain et parfaitement inintéressant. La faute à un manque de réel enjeu dramatique. Une histoire maintes fois montée au théâtre, celle de Eurydice et Orphée, leur histoire d'amour impossible où seule la mort pourra les réunir, sert de prétexte à développer une structure narrative d’une complexité sans égal. L'idée géniale consiste a tricoter une toile infernale où des acteurs qui jouent cette pièce sur un écran de télévision répondent sans le savoir aux nombreux comédiens qui ont joué cette pièce autrefois. Réunis par le metteur en scène décédé, histoire de respecter sa dernière volonté, ils regardent cette captation. Et voilà que se met en place une interaction entre la tv et le théâtre. Les comédiens se répondent en interprétant à tour de rôle leur texte. Il y a 3 Euridice, 3 Orphee, leurs parents, les amants, l'imprésario, le garçon de café et la mort.

Au bout de 30 minutes, on regarde sa montre et on laisse échapper un gros souffle de désespoir mêlé à du dépit en réagissant que cela va durer 2h comme ça! Il faut un énorme pouvoir de concentration pour assimiler le dispositif, ces va-et-vient permanents. D'ailleurs a l'issue du premier acte, Resnais espace les interactions et filme plus longuement des morceaux de pièces de théâtre dans différents décors. Ceci dit, quelques effets marchent bien, un splitscreen de ci de là, ou une même scène est jouée par Orphée et la mort a droite comme à gauche de l'écran dans une parfaite symétrie. Lorsque sur la ligne de partage, dans chaque scène, on ouvre la porte, c’est une passerelle visuelle qui est faite d’un set à l’autre.

Parmi les nombreux acteurs dont Arditi, Azéma, Vuillermoz, Robin, Consigny, Girardot, Podalydes, le plus sympathique est Amalrich. Il est la mort, une mort plus soft mais tout aussi pugnace que celle de Blier dans Les Côtelettes. C'est vrai que ce Resnais ci fait penser a Blier. A un détail prêt, c'est que dans les Côtelettes, il y avait du texte drôle et un Michel Bouquet qui baisait la mort au sens propre comme au figuré sur un coin de table dans un salon. Le surréalisme Bliesque fonctionnait à plein régime. Ici, on s'ennuie et ce d'autant plus que l'enjeu dramatique est inexistant. Resnais a pourtant prévu un rebondissement, un twist final, mais comme on l'anticipe dès la 10eme minute du film, il ne reste qu'une performance d'auteur, d’acteurs, de monteurs et sans doute une palme pour la mise en scène.

LIKE SOMEONE IN LOVE

Une escroquerie fabuleuse

Une idée grandiose, magnifique somptueuse. Vous savez que la vie à Tokyo se déroule à 300 km/h… ça va vite, on courre partout, tout le temps. Jamais on ne s’arrête. La bonne idée de Kiarostami a été de réaliser un film à Tokyo qui aille à deux à l’heure. Un film tout en lenteur, qui n’avance jamais, où les protagonistes s’endorment à l’écran derrière le volant de leur automobile ! C’est dingue de se faire délicieusement chier à ce point devant un film! Et l’expression est bien choisie. On s’emmerde délicieusement devant Like Someone in love tant Kiarostami cultive l’ennui dans ce film pourtant savoureux. Il commence par un plan fixe d’au moins 20 minutes interrompu de temps à autre par un contre champ, histoire de faire connaissance avec celle qui ouvre le métrage seulement par sa voix. Une jeune fille parle au téléphone. On est dans un restaurant. En face d’elle deux tables dont celle de droite où une fille lui fait des signes du style… n’en dit pas trop.. .oui, je suis là… oui, je serai ton alibi… .t’inquiète pas… elle se lève de sa chaise, s’installe à la table, prend le téléphone et affirme au correspondant qu’ils sont bien au Théo alors que pas du tout. On est au Rizzo, un autre genre de bars. Les deux filles sont du genre à vendre leurs services à des hommes. Ça, on ne le découvre que beaucoup plus tard. Dans ces 20 minutes on peine à comprendre qui est le type qui chasse l’alibi pour s’assoir à sa place et tenter de convaincre la jeune fille qu’elle doit se rendre à un rancard avec un monsieur important. Elle ne peut pas s’extraire, se défiler. Pourtant, dit-elle, sa grand mère est à Tokyo. C’est exceptionnel… elle doit la voir à tout prix d’autant qu’elle l’a fuie toute la journée…elle a laissé 7 messages ce qui donnera une scène de 15 minutes au bas mot dans un taxi où elle se contente d’écouter les messages téléphoniques en question. Pour l’instant, elle est toujours dans ce restau face à son maquereau, car c’en est un… Tu as un rdv ce soir et tu iras lui dit-il. Alors elle s’y rend, non sans faire un petit détour par la gare, histoire de voir de loin sa grand mère qui l’attend depuis le début de la journée au pied d’un monument. Elle ne s’arrête pas, fait juste deux tours de rond point en voiture et puis se rend à son rancard. Le type qui l’a commandée pourrait être son arrière grand-père. Visiblement, il a l’habitude de se payer les services de jeunes et jolies minettes. Mais cette, fois, il tombe amoureux, Et pour cause, avec elle, il peut parler de peinture et notamment de ce tableau, le premier dans l’histoire de l’art pictural japonais à marquer une différence entre l’occident et le japon. Il s’agit du perroquet et de la femme. Là encore, la trajet en taxi a duré des plombes, la rencontre aussi. Il faut bien imaginer qu’il ne se passe pas grand chose dans ces successions de plans fixes où les conversations sont plutôt anodines. Malgré les avances de la jeune fille, le vieux ne la baisera pas. Le lendemain matin, il l’accompagne à son lycée où elle retrouve son copain jaloux. Le vieux propose d’attendre dans sa voiture la sortie des classes pour ensuite la raccompagner chez elle. Elle accepte et sera toute surprise lorsqu’à son retour, elle trouvera dans la voiture son jeune copain. Le sénior et le junior ont eu le temps de causer dans cette bagnole. Il y a eu méprise et quiproquo. Le copain s’imagine que le vieux est le grand-père de sa meuf alors que c’est un client, un client sympa, amoureux, qui joue le jeux. Le copain veut demander en mariage la jeune fille, mais comme le sénior est amoureux aussi, il déconseille cette demande.

Bref, on fini bon gré mal gré par rentrer dans ce trip hyper lent, hyper chiant où jamais rien d’essentiel ne se joue, ne se dit. J’appelle ça du génie, une escroquerie géniale, un film formellement sublime avec des cadrages très bien pensés, une photographie somptueuse et un scénario qui tient sur une feuille de PQ. Quant au casting, il est magnifique. L’autre belle idée, c’est que l’on prend l’histoire en plein milieu d’une conversation et qu’on en sort en plein milieu d’une action alors qu’un gros caillou est venu brisé la vitre de l’appartement du vieux monsieur et a sans doute eu raison de lui…. On ne le sait pas et on ne le saura jamais !

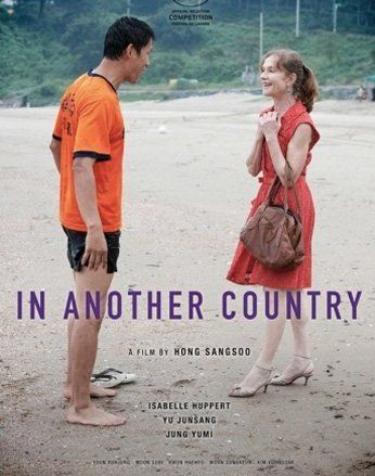

IN ANOTHER COUNTRY

Une fantaisie coréenne réjouissante

Vu ce Weekend en compétition officielle, une parenthèse enchantée dans ce festival de Cannes avec IN ANTOHER COUNTRY, de Hong Sangsoo, le Truffaut asiatique, le Rhomer Coréen, ça marche aussi. Ce type voue un culte au cinéma français de la nouvelle vague. Chacun de ses films sont un clin d’œil appuyé sauf peut-être cette fois. Certes, on retrouve dans ce nouveau long métrage toutes les marottes de Songsoo : des relations amoureuses contrariées, de l'alcool et des cinéastes qui s’invitent sur l’écran. Le film, en 3 parties distinctes, s’appuie sur un concept original mais qui, malheureusement, s’épuise dans le 3ème acte.

En fait, une première histoire est racontée en 30 minutes tout au plus. Dans la la deuxième, on reprend les mêmes acteurs qui jouent des rôles différents. Mais on reprend aussi certains dialogues ou certaines situations de la première partie que l’on doit replacer dans un autre contexte. Et ce n’est pas tout. Des plans, des mouvements de caméra, des axes, certains découpages sont également repris à l’identique. Idem dans la troisième et dernière partie du film. Ça commence très fort. Isabelle Huppert incarne une cinéaste invitée chez un ami réalisateur chez lui en Corée. Cet ami est marié avec une femme enceinte extrêmement jalouse. Il éclaircit la situation sur un baiser échangé quelques années plutôt avec Huppert. Il ne doit pas y avoir de doutes. Ils sont amis et c’est tout, même si au fond de lui, il ne pense qu’à une chose, se taper Huppert alors qu’elle, elle songe à voir un phare non loin de la plage. Tout ce qu’elle verra, c’est un maître nageur dragueur qui lui composera une chanson à deux balles interprétée avec cœur sous sa toile de tente plantée devant les sanitaires municipaux. Dans la deuxième partie, Isabelle Huppert a troqué sa robe bleue pour une robe rouge. Elle est cette fois la maîtresse occidentale d’un réalisateur coréen à succès. Ils doivent se voir dans un hôtel pour une après midi crapuleuse. Mais le gars a du retard, alors elle s’endort sur son lit et réalise plusieurs rêves successifs avec le maître nageur, avec son amant, avec cette hisoire de phare, avec cette toile de tente, avec ces sanitaires. Enfin dans la troisième partie, elle porte une robe verte. Elle est cette fois une femme plaquée par son mari. Une amie la soutient et l’emmène auprès d’un moine bouddhiste qu’elle va bousculer un peu. Là encore, le maître nageur, sa toile de tente, et tout le reste seront bien présents.

Très rigolo. Les dialogues parfois abscons et les situations gaguesques se multiplient dans cette fantaisie qui fait du bien à tout le monde. Isabelle Huppert est remarquable. Quant à Hong Songsoo, il se renouvelle plus ou moins. Ceci dit, le film ne sera pas au palmarès. Trop léger, et la concurrence est beaucoup trop rude, mais que ça fait du bien de s’offrir ce genre de métrage de temps en temps…. IN ANOTHER COUNTRY en compétition pour amuser la galerie.

AMOUR

Quand Haneke fait son film de Zombie, ça donne AMOUR, un film qui fait maaaal, maaaal, maaaaal. Aussi long et souvent aussi pénible que le râle de l'octogénaire du film à l'article de la mort, Haneke tire sur la corde, impose au spectateur un long calvaire souvent verbeux sans aucune surprise, pour mieux se coltiner, se frotter à celui de Jean Louis Trintignant. Même si la réalisation froide interdit l'émotion, il tape juste. On est pareil a Trintignant. Jamais une larme. Jamais de pitié, juste l'envie que ça s'arrête mais en respectant jusqu'au bout la mourante Emmanuelle Riva. L'issue, on la connaît dès le début. La police et les pompiers enfoncent la porte d'entrée d'un appartement. L'odeur pestilentielle oblige ces messieurs à ouvrir les fenêtres. Le corps d'une dame âgée, soigneusement apprêtée, recouverte de pétales de fleurs repose sur le lit. La suite est un long flashback pour expliquer par quelles étapes est passée cette femme avant de trouver le repos éternel.

Au début, tout commence par une absence de madame au petit déjeuner. Elle ne réagit à rien. Elle reste figée plusieurs minutes. Les examens médicaux indiqueront un problème de carotide. Il faut opérer mais ça se passe mal. La vieille dame réintègre l’appartement en fauteuil roulant et en étant paralysée d’un coté. Jean Louis Trintignant sera son aide médical! Entrez dans ces corps Omar Sy et Francois Cluzet, et amenez un peu de légèreté s’il vous plait! Pas question. La descente en enfer ne fait que débuter. Haneke n’est pas là pour plaisanter avec un sujet aussi grave et touchant que la fin de vie. Par amour pour sa femme, le mari lui promet de s'occuper d'elle jusqu'à son dernier souffle, et tant pis si la lente agonie doit se conclure cruellement. Ce qui est frappant c'est que jamais cet homme n'embrasse sa femme, et pourtant il l’aime. Il est bourré d’attention. Il la trouve belle et le lui dit. Il lui caresse la main comme un ami pas comme un amoureux, pour la soulager. L'amour à 80 ans sait ce contenter de l'essentiel. Il devient compassion, abnégation, oubli de soi. Il devient cauchemar aussi. C’est LA scène du film, celle où on sonne à la porte. Il va ouvrir. L'ascenseur est en rade. Des barrières interdisent l'accès. L'immeuble est désert. Il pleut. L’eau s’est infiltrée dans le couloir. Il marche dans des flaques d'eau dans ce couloir. Sa femme l'appelle. On entend des cris lointains. Il continue à marcher lentement quand soudain une main l'attrape par derrière et se pose sur sa bouche. Comme pour l'empêcher de crier et de respirer. Ce rêve divinatoire, annonce une deuxième partie de film où le personnage de Jean Louis Trintignant va filer seul vers on destin. Son amour inconditionnel pour sa femme va le conduire à se brouiller avec sa fille, Isabelle Huppert qui fait 3 ou 4 passages. Elle ne comprend pas la situation. Un EMS, ce serait tellement plus simple, pour tout le monde. Pas question de trahir la volonté de la mourante. Une promesse est une promesse et il la tiendra jusqu’au bout. Ce père interdit à sa fille de juger et l'empêche de voir sa mère. Le spectacle est si affligeant, si laid. Voir sa maman mourir à petit feu, perdre son vocabulaire, faire pipi aux culottes, devenir plus fragile qu’un enfant sans défense, devenir une loque, il n’y a pas pire show. Leur appartement se transforme alors en sarcophage. Dans ce huit clos, puisqu’on en sort jamais, les infirmières à domicile sont congédiées pour de mauvaises raisons. Il ne sert à rien de s’acharner à vouloir maintenir en vie celle qu’on aime. Il faut savoir mettre un terme à la souffrance d’une femme qu’on aime tant, mettre un terme aussi à sa propre souffrance.

Tourné tout en plans fixe ou presque, toujours coupés exprès trop tard pour amener encore davantage de lourdeur à la situation déjà bien costaude, Haneke s’ingénie à décrire froidement le quotidien d’un couple d’amoureux de 80 ans. Il ne laisse aucune place au sentimentalisme larmoyant. La réalisation, la mise en scène, le montage interdisent toute coulée de larme superflue. Seul le questionnement subsiste. Comment je réagirai lorsque je serai confronté a cette étape de ma vie, que je sois un enfant du couple ou l'une des deux âmes sœurs. AMOUR, un film que j’ai détesté adorer parce que je n’avais pas envie d’affronter dans une salle sombre ce que je sais être un moment douloureux et que peut-être je devrais affronter dans la vie. Haneke a sût traduire comme personne dans un film de cinéma ce que signifie réellement mourir à petit feu à la maison.

Une nouvelle palme en puissance !

THE HUNT (La Chasse)

Quand le mensonge sort de la bouche des enfants

Quand on dit Thomas Vinterberg, on pense immanquablement à Festen. Depuis ce WE, on pensera THE HUNT, la chasse. Une palme d’or possible ? pas sur! Les ricains ont plébiscité le film roumain de Chirstian Mungiu alors que les français imaginent tous Audiard avec une palme. Et si le danois sans prévenir, perturbait ses pronostiques ? Un sujet fort, une réalisation brute de décoffrage, une pincée d’humour, un Mads Mikkelsen magistral, The Hunt possède bien des atouts. Que je vous dise que le ton léger des premières scènes ne va pas durer. Des mecs, sans doute bourrés, en slobard hésitent avant de se jeter à l’eau, de plonger dans un lac. On est en novembre. Y a de

quoi réfléchir à deux fois. Ceci dit, l’un d’eux saute tout de même. Ça rigole, ça parle fort, ça se réchauffe ensuite à grand renfort de picole. Lors de cette soirée entre amis, on s'arrête sur l'un des gars du groupe, Lucas, séparé de sa femme et qui cherche a récupérer la garde de son fils. Il travaille dans un jardin d'enfants. Il est complice et joueur avec tous les mômes. Un jour Klara qui est amoureuse de lui, lui offre un cœur en plastic et lui déclare qu'elle l'aime en lui faisant un bisous sur la bouche. Lucas lui explique qu'elle doit donner son cœur a un autre enfant de son âge mais pas à lui. Un petit mensonge plus tard, raconté innocemment comme ça, pour se venger, à la directrice de ce jardin d’enfants et c’est une rumeur grandissante qui se repend dans ce petit village, une rumeur qui aura de très lourdes conséquences sur la vie de Lucas. Il va perdre son emploi, ses amis. Devenu la bête ignoble, celui que l'on ne veut plus voir, Lucas résiste tout de même. Et si pour une fois, le mensonge était sorti de la bouche d’une enfant. Mais voyons, un enfant, c’est innocent. Ça ne ment pas. Il n’est pas question de douter. Finalement, Lucas devient le gibier que l'on chasse, que l’on moleste, que l’on tabasse, à qui l’on interdit de venir faire ses commissions à la supérette. Celui à qui on tue le chien, on pète les carreaux de la fenêtre de cuisine.

Il règne dans ce film, une tension absolue. D’un réalisme et d'une violence confondante pour ne pas dire stupéfiante, Thomas Vinterberg saisi l’acharnement d’un village envers un homme. On a envie d’entrer dans le film de crier : Tas de cons tellement l'aveuglement de tout l’entourage de Lucas est sidérant. Seul son fils adolescent, son frère et son père sont là pour le soutenir, mais c’est bien peu. Le film est bien vu car on a tellement peur des pédophiles que lorsque le moindre doute, l'esquisse d'un embryon de soupçon surgit, on y croit et tant pis si le présumé coupable est un ami d'enfance. On ne l'écoute pas. On ne veut pas l’écouter. Ces bons cathos qui vont prier pour le rachat des âmes égarées le soir de Noël n’ont pas attendu le jugement dernier. Ils ont jugé sans procès et ne sont pas près de pardonner. La Chasse, The Hunt, une grosse claque, un film coup de poing au sens propre comme au figuré de Thomas Vinterberg avec un scénario bien mené.

ANTIVIRAL

Il va vous mettre la fièvre !

ANTIVIRAL, Un film froid où le spectateur est mis à rude épreuve. Non pas à cause des jets de sang à répétition, mais simplement parce que à force de contempler Syd qui titube, Syd qui grelotte, Syd qui transpire, on finirait presque par se chopper plus qu’une fièvre, un gros mal de tronche. Parce qu’il faut aussi être hyper actif, entre deux injections en gros plans. Quand les aiguilles ne transpercent pas la peau ou la mâchoire des quidams, quand on n’arrête pas de charcuter de la chaire humaine, il faut se remettre en selle pour tenter de comprendre les tenants et les aboutissants. Il faut démêler les fils d’un scénario trop confus, trop bordélique pour être réellement prenant. Anitviral possède le défaut des premiers films. Brandon Cronenberg a composé un élégant fourretout à l’esthétique classieuse, qui ressasse énormément de thématiques toutes plus intéressantes les unes que les autres. Dans cette satire post-téléréalité, la société du paraître, l’image, l’idolâtrie poussée à l’extrême au point de vouloir ressentir la douleur de sa star préférée, et le manque d’éthique sont au cœur du film. Ici, on va même jusqu’à exploiter la mort en vendant le concept de vie après la mort. Il est possible de continuer à cultiver des cellules d’une star défunte dans un caisson pour vendre ensuite un virus mortel en série limitée a un prix hyper élevé. Même morte, la star rapporte du fric et le fan peut vivre au plus près ce que son idole a vécu. On retiendra donc que Cronenberg junior a du talent pour décrire un univers mais qu’il n'a pas encore le génie de papa! Ceci dit, il a une belle marge de progression devant lui. Antiviral, un film qui concoure pour la caméra d’or du meilleur premier film et qui est également inscrit dans la section Un Certain Regard.

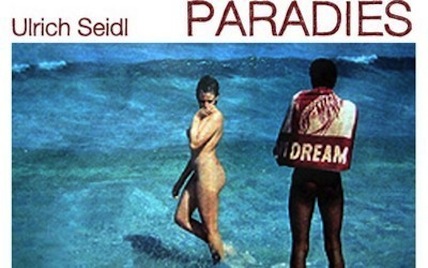

PARADISE : AMOUR

Hakuna Matata

Hier après midi à Cannes, il était pour une fois très aisé de distinguer les américains du reste des spectateurs dans la salle Debussy qui accueillait la projection du film en compétition de Ulrich Seidl, PARADIS : AMOUR. En effet, l’américain n’a pas failli à sa réputation : pudique et puritain. Je vous laisse imaginer le nombre de mains qui ont masqué des regards à chaque fois qu’une grosse teube de black, qu’une vieille autrichienne nue à bourrelets apparaissait en gros sur l’écran, en plan fixe, comme toujours avec Ulrich. Oui, Cannes s’est encanaillé hier. On a eu droit à un porno soft. Ulrich Seidl bande mou depuis les pourtant glauques mais pourtant excellents Dog Days et autre import Export.

Ici, il s’attaque à un sujet déjà abordé par d’autres. Laurent Cantet a eu réalisé il y a quelques années Vers Le Sud avec la prédatrice Charlotte Rampling qui aimait s’acoquiner pendant ses vacances avec de jeunes hommes noirs, virils et pas trop chers. Ulrich Se idl n’a sans doute jamais entendu parler de Laurent Cantet. Il s’en fout. Son truc c’était de faire un film somme. Il l’a réalisé, un objet d’une durée de 5h ! un portrait croisé de trois femmes d’une même famille partant chacunes de leur coté en vacances : l’une goûtant au plaisir du tourisme sexuel au Kenya, l’autre missionnaire se contentant de rester à Vienne et la troisième, une ado obèse partie en camp de vacances pour jeunes en surpoids. On imagine la chose indigeste. 5 heures avec ces femmes, même Siedl n’y a pas résisté. Il a du coup opté pour une trilogie, revoyant son montage de A à Z. Chaque film aura tout de même pour point commun l’envie viscérale de bonheur. C’est donc le premier volet de cette trilogie qui a été retenue en compétition à

Cannes, Paradise : Amour. Mais entendons-nous bien, PARADIS : AMOUR est un paradis plus proche de l’enfer qu’il n’y paraît. Comment en être autrement quand l’amour n’est rien d’autre qu’un produit, une denrée qui se vend. Leur orgasme, les sugar mama comme on les appelle au Kenya, doivent l’acheter. Evidemment que le films aborde non sans humour ce thème là, celui du tourisme sexuel, mais aussi ceux des femmes vieillissantes, de la valeur marchande de la sexualité, du pouvoir lié à la couleur de la peau, de l’Afrique et de l’Europe et comment d’exploité on devient exploiteur. Le tourisme est devenu le colonialisme moderne selon Seidl et il n’a pas tout à fait tord. Ici, comme dans la plupart des pays d’Afrique, la touriste frivole de passé 50 ans, la Sugar Mama comme on l’appelle s’envoie volontiers en l’air avec le Beachboy ou gigolo local. Il y a les sugar mama aguerries et les autres, les pucelles pour qui c’est la première fois. Ces femmes à bourrelets disgracieux n’en n’ont plus rien à foutre de leur image, de leur physique. Elles savent que moyennant finance, même si il faut en passer par un peu d’hypocrisie, elle trouveront ce qu’elles sont venues chercher, le bonheur orgasmique..

Que je vous dise que Paradis Amour débute sur une partie d’autoS tamponneuses avec des trisomiques qui s’éclatent au volant de leurs engins. Entame surprenante juste pour décrire le personnage principal, en l’occurrence Teresa, une cinquantenaire bien tassée, célibataire qui a de la peine avec son adolescente. Cette femme est sur le point de partir en voyage au Kenya avec des copines, comme elle, célibataires. Très vite, on comprend que l’enjeu du voyage tournera autour du sexe, du plaisir et puis c’est tout. Le problème, c’est qu’elle ne sait pas comment s’y prendre pour séduire un homme. Mais elle se rend compte qu’il n’y a pas d’effort à fournir. A peine sortie du bunker à touristes où elle loge, l’hôtel de luxe pour les européens, que des nuées de type la gluent. Elle en prend un par dépit mais au moment de passer à l’acte, elle se ravise. Connaissant Seidl, on se dit que la partie de plaisir programmée va virer au cauchemar! Pas du tout… On se rhabille et on attend la prochaine rencontre avec Munga sur la plage de l’hôtel. Munga la protège des autres vendeurs à la sauvette qui la harcèle pour acheter un collier en toc. Immédiatement, on sent que le cœur de Teresa bat la chamade pour le jeune éphèbe dreadlocké. Elle lui apprend la tendresse, les caresses, comment peloter un sein, puis deux, puis rouler une pelle délicate et tout ça, en même temps ! La salade de langue, Teresa déteste ça ! Pour elle, cette relation prend de l’ampleur jusqu’à ce que Munga lui réclame par des voix détournées de passer à la caisse. Le fils de ma sœur est très malade, il faut 20 000 balles CFA. Mon cousin a eu un accident, il faut de l’argent. Mon père est à l’article de la mort, il faut prévoir un petit pécule… Bref, elle le savait mais ne voulait pas voir cette réalité. La déception sera d’autant plus grande lorsqu’elle ne pourra faire autrement que d’admettre la vérité. Munga est marié et père de famille. Ce beau parleur amoureux d’elle ne l’a jamais été. Il a toujours eu plus d’affection pour son porte monnaie. Et l’aventure pourrait s’arrêter là mais non! Seidl ajoute la scène de l’anniversaire où les 3 copines débarquent dans la piaule de Teresa avec un jeune streap teaser kényan. On lui noue un nœud rose autour de la bite. C’est son cadeau d’anniv, après tout. Il faut bien qu’elle souffle sa bougie! Le problème, c’est que le jeune mec bande mou. S’ensuit une scène où l’on rit jaune. Ces femmes sont abjectes avec cet homme objet.

PARADIS : AMOUR, un film qui est loin d’avoir conquis les journalistes présents lors de la première séance hier. Sans doute sont-ils passé à coté de ce film. Il est vrai toutefois que Ulrich Seidl se ramolli un peu. Il tourne en rond, tire presque à blanc. Au bout d’un moment, on a compris. Le film aurait mérité d’être un peu castré. On aurait pu couper de ci de là des scènes redondantes. Ceci dit, on ne pourra pas lui reprocher son sens de l’esthétique. Il compose chacun de ses plans comme des tableaux. C’est d’ailleurs comme ça qu’il conçoit son cinéma. Ulrich Seidl imagine des peintures qu’il traduit en plans fixes. Cette succession donne ensuite un film, un film où de temps à autre, le doc côtoie la fiction. Il s’autorise un peu de caméra épaule, laisse ses comédiennes et comédiens improviser autour de situations et guette l’accident. Il n’y a pas une ligne de dialogue dans le scénario, seulement un descriptif très précis de ce que l’on veut tourner. Cela veut dire qu’il faut s’adapter après chaque jour de tournage. Autant dire qu’on ne connaît pas la fin quand on commence le film, un film tourné du coup dans la chronologie des évènements avec du réel qui se frotte à la fiction. Mais gaffe, pour lui, l’improvisation doit rester authentique. Cette recherche d’authenticité le conduit à ne pas maquiller ses comédiens, à les filmer de très près aussi et des fois même à les virer après avoir vu les rushs. Pour jouer le Beachboy dont Teresa tombe amoureuse, il avait deux comédiens en tête. Il a tourné une scène à double en changeant de partenaire masculin, une scène de sexe. C’est le lendemain qu’il a choisi. Pour ce qui est du choix de la palme d’or, pas sur que Nanni Moretti boude complètement ce film lorsqu’il s’agira de remettre la statuette!

Après La Bataille

Certes il n’y a pas de femmes réalisatrices retenues en compétition mais les femmes sont au cœur de certains films présents dans la compétition. C’est le cas de Après La Bataille de l’égyptien Yousri Nasrallah. Malgré son titre, APRES LA BATSAILLE ne parle pas de l’après révolution égyptienne, mais du sentiment révolutionnaire, de la possibilité d’entrevoir une existence différente. Autant dire que la vraie révolution égyptienne n’a pas encore réellement commencée. Biensur tout le monde a en mémoire ces plans fixes de la place Tahir avec cette foule plantée là, manifestant son désir de changement. Les jeunes n’en peuvent plus. Ils aspirent à un autre monde. Alors qu’il travaillait sur un autre film, Yousri Nasrallah a pris la mesure de ce qui était en train de se passer dans son pays. Il a tout abandonné et a embringué avec lui une équipe technique et artistique pendant 8 mois. Ils ont accepté cette mobilisation malgré qu’il n’y avait aucun scénario et que pendant toute la durée de ce tournage, pas plus de 18 jours éparpillés sur 8 mois, ils se devaient d’être disponibles à tout moment. L’idée directrice était de raconter la grande histoire en misant avant tout sur la dimension personnelle. Rien d’original là dedans. Le vrai point de départ du film est à chercher ailleurs, du côté des Islamistes et de leur conception archaïque du monde et de la société. La voix de la femme est une obscénité, n’ont ils eut de cesse de clamer. Ça, plus le slogan Pain, liberté, Dignité scandé par les squatteurs de la place Tahir, il n’en a pas fallu plus pour que le projet prenne corps.

Le film s’appuie sur 3 personnages principaux. Il y a tout d’abord Mahmoud, l’un des cavaliers de la place Tahir, qui, le 2 février 2011, manipulé par les services du régime de Moubarak, charge les jeunes révolutionnaires. Malheureusement pour lui, il sera stoppé net et roué de coups. Son visage ensanglanté fera un nombre de clics records sur Youtube. Tabassé, humilié, sans emploi, ostracisé dans son quartier qui jouxte les Pyramides, Mahmoud et sa famille perdent pieds. C’est peu après qu’il fait connaissance de Rim, une jeune égyptienne divorcée, moderne, laïque, qui bosse dans la pub. Militante révolutionnaire, elle vit dans les beaux quartiers du Caire. Forcément que leur rencontre aura un impact sur leur vie, sur celle de Fatma aussi, la femme de Mahmoud. Au passage, Nahed El Sebaï qui joue Fatma est l’actrice que l’on remarque, que l’on imprime et que l’on n’est pas près d’oublier. Elle possède un charme, un charisme, une présence extraordinaire. Elle a tout pour plaire à Nanni Moretti, pour recevoir un prix d’interprétation. Vous me direz que c’est un peu tôt pour trancher mais tout de même. Car une chose est sure, le film n’aura pas de palme d’or. Trop scolaire, trop mal embringué dès le début. Le pire, c’est sans doute le logo de France Télévision juste avant le début du métrage avec ce slogan, le petit écran qui aide le grand… oui, ben il fallait pas! C’est clair que l’entame du film est désastreuse. On dirait effectivement du mauvais téléfilm, mal joué, mal dirigé, découpé à l’identique. Il faut attendre une bonne vingtaine de minutes avant que cette impression désastreuse ne s’estompe et que le film prenne enfin son envol.

Il est vrai qu’entre deux scènes de mauvaise fiction, APRES LA BATAILLE emprunte la voix du documentaire. On en est très proche. A partir du moment où la nanti foule la terre des ploucs, on se questionne. Sont-ce des scènes jouées ou saisies sur le vif que l’on observe alors qu’elle dirige des débats houleux au cœur d’un quartier pauvre? La réponse est dans le dossier de presse. Pendant le tournage, de vrais meetings ont été organisé. Des situations sont ainsi nées, situations que l’on retrouve telles quelles dans le métrage. Des paroles, des idées ont ainsi émergées et il émane d’un coup une certaine vérité que l’on avait de la peine à cerner jusqu’alors. On apprend que la révolution a eu raison du tourisme, des chameaux, des chevaux, des cavaliers. Dans ce quartier de Nazlet, un mur a été construit. Pourquoi ce mur ? Là encore, la réponse n’est pas sur la toile mais le dossier de presse ! Si un mur a été érigé entre le quartier de Nazlet et les pyramide, c’est dans le but unique d’empêche l’accès des populations locales aux pyramides, donc à l’argent du tourisme. Depuis que l’Unesco s’est penché sur cette question, le prix du mètre carré s’est envolé, atteignant 5000 dollars, alors que le gouvernement égyptien en propose 80! Autant dire que les habitants propriétaires de ces terres ne sont pas près de décamper. C’est le reproche que l’on peut faire à ce film. Le réalisateur s’est attardé sur le superflus, oubliant l’essentiel : expliquer au monde les enjeux de cette révolution égyptienne, expliquer que dans un tel contexte tout n’est pas noir ou blanc. Voilà ce qu’il en coute, quand on commence par filmer et qu’on écrit son scénario après. On a des kilomètres de rush et il faut réussir à trouver un lien logique entre les meilleurs scènes. Les acteurs eux même ont douté du projets parce qu’ils ne savaient pas ou ils allaient, l’équipe technique aussi. Un mur de post-it rassemblant les scènes tournées a été nécessaire pour ensuite organiser un montage le plus cohérent possible. Bien sur le film est truffé de faux raccords en rafale avec des personnages principaux qui ne portent pas les mêmes habits d’une scène à l’autre, scène se déroulant dans la même journée. Qu’importe ce genre de détails, la logique du récit, plus impérative a été respectée.

Et puis on ne peut pas enlever à ce film, à ce réalisateur, cette paire de coucougnes énormes qu’il a fallu pour aller tourner de la fiction au cœur des manifestations de la place Tahir. Cela fait partie des scènes fortes du film. On voit bien que les gens autour de l’équipe sont réfractaires à l’idée que l’on tourne un film de cinéma sur cette place. On sent la tension, à condition de regarder ce qui se trame au second plan. Pour l’anecdote, l’équipe a du fuir sous peine de finir lynchée par d’obscurs et sinistres personnages qui criaient Grosse Pute, insulte à l’adresse de l’actrice principale. A la limite, le making off du film doit être beaucoup plus passionnant que le film lui-même. Reste tout de même une scène de fin prenante. Je vous en parle car il ne sera pas distribué en suisse, celle où se mélangent images d’archives et reconstitution d’une manif d’octobre 2011 où les véhicules de l’armée ont foncé dans le tas. L’armée. C’est elle qui possède et dirige l’Egypte aujourd’hui, qui gère ce pays mais le gère mal selon les dires du cinéaste. Ça aussi, c’est quelque chose que l’on ne voit pas dans ce film ! APRES LA BATAILLE, un peu trop scolaire pour enthousiasmer un Nanni Moretti, d’autant que tout le film repose sur un parallèle un peu simpliste. Dresser un animal et un esprit revient au même. En l’occurrence, ici dresser une cheval ou un cavalier illettré, c’est la même chose. Il faut d’abord l’ouvrir pour lui faire prendre conscience de sa condition et l’amener à s’interroger sur un changement possible….accueil mou… à l’issue de la projection.

The We and The I

Un bus movie qui tient la route

Un film qui se passe entièrement dans un bus et qui tienne la route, tel était le challenge a relever pour Michel Gondry avec son nouveau long métrage THE WE AND THE I. Le film a fait l’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs ce matin et a été accueilli très chaudement. Au générique se retrouvent uniquement des ados du Bronx. Autant dire des amateurs qui pour la première fois se sont retrouvés stars de cinéma. Quand on voit ce film, on pense immédiatement à ENTRE LES MURS. On se souvient de ce film de Laurent Cantet tourné dans une salle de classe avec les vrais enfants, qui échangeaient pour de vrai. Ici, c’est pareil, sauf que la classe est terminée. Les élèves partent pour deux mois de vacances. On monte avec eux à bord d’un autocar qui sillonne le Bronx. Même s’il s’agit d’une fiction, le film est tourné comme un documentaire, caméra épaule, pas mal de plans fixes. On imagine un dispositif minimum. L’effet maximum est pourtant garanti car en amont, Michel Gondry a bétonné le projet avec les ados du film. Pendant deux ans, ils ont échangé, discuté, noté, gardé, écarté des scènes possibles, des thématiques essentielles. Le tout donne un film d’une fraîcheur absolue et ce, même si l’ambiance à l’intérieur de l’autocar est très chahutée. Pendant 1h45 on voyage sans jamais descendre, sauf à de rares occasions, le temps de minis flash back pour illustrer une conversation par exemple, le temps que Gondry quitte la réalité pour s’offrir une scène fantasmagorique.

THE WE AND THE I se décompose en fait en 3 parties, les tyrans, le chaos, le I, le JE, le dernier chapitre étant celui où l’on se livre enfin. L’intérêt est justement de montrer à quel point les personnalités changent, évoluent en fonction que le groupe diminue. Moins on est nombreux, plus on devient sincère, plus le masque tombe, la carapace se déchire. C’est normal, car à l’adolescence, lorsque l’on est en groupe, on tient un rôle. Il faut trouver sa place. A l’arrière du bus, sur la banquette sont installé les grandes gueules, ceux qui chambrent en permanence, ceux qui vannent, moquent et pas que leurs copains de classe. La première joute verbale a lieu entre Big T ou gros tétons en français. Il mange une crème glacée salement et branche une sexagénaire pleine d’aplomb assise à ses cotés. L’humeur est joyeuse mais la farce tourne court alors qu’il lui sort des saloperies, qu’il avoue aimer les vieilles. C’est son trip. Au bout d’un moment, la dame âgée, agacée descend de l’autocar, et lorsqu’elle est dehors, elle se retourne face à la porte. Avant qu’elle ne se ferme, BIG T la rattrape et mime une éjaculation faciale en lui jetant sa purée glacée à la face. Cette plaisanterie de carabin d’un goût plus que douteux fait moyennement rire dans le bus, qui poursuit son chemin.

A l’arrêt suivant, celui où descend Big T, la vieille est déjà là, qui l’attend et le fouette avec une branche. Elle le chasse, le course et le dérouille. Loin de sa bande, Big T ne fait plus le malin et c’est toute la meute de mômes qui se fout de sa gueule en même temps que le public se marre devant la vengeance inattendue de la vieille dame. D’une manière générale, tous les sujets qui tracassent les ados sont décortiqués et l’on pénètre ainsi, grâce à eux, dans leur monde, un monde impitoyable où le moindre signe de faiblesse peut s’avérer fatal. Par exemple Elijah se retrouve sur tous les téléphones portables. On lui a tendu un piège en beurrant le sol d’une cuisine. Il est arrivé en courant et s’est cassé le cul sur le carrelage. La vidéo fait marrer tout le monde, sauf l’intéressé qui n’est pas dans le bus, puisqu’il est en train de se filmer sur un trottoir du Bronx. Il prépare un coup avec des parieurs, malheureusement, une farce à l’issue tragique.

Quand je dis tout le monde a reçu la vidéo où

Eljah se gamelle. C’est pas vrai. Il y a une exclue. On sent alors toute la brutalité de leur rapports. Ne pas avoir la vidéo signifie que l’on ne fait plus partie du groupe. Il faut dire qu’elle a déserté l’école depuis 4 semaines et qu’elle vient de réapparaître avec une perruque blonde. On apprendra qu’au cours d’une fête, elle a saoulé une copine pour lui rouler des pelles. Forcément, la scène a été filmée mais elle n’a jamais été mise sur le web. La menace plane.

D’une manière générale, dans le car, garçons et filles rivalisent. Ils sont sur le même pied d’égalité. Il ne faut surtout pas se la coincer sinon, c’est la mort assurée. C’est pour ça que celle qui organise son anniversaire et compose sa liste d’invités avec sa copine, le fait bruyamment. Il faut montrer qu’on existe, alors on parle fort. Notez que d’autres sont plus calmes, comme le solitaire muet qui croque tout le monde sur son carnet de dessin. On l’appelle Manga man. Il y a le timide qui ne sait pas comment brancher une forte gueule, il y a un couple homo en pleine crise, un musicien à qui on démolira la guitare sèche à grands coups de lattes parce qu’on aime pas les hippys dans ce bus! Evidemment qu’on fume des clopes aussi. Mais là, attention à la conductrice. Quand elle renifle l’odeur du tabac, elle stoppe les machine, remonte le couloir central et fini par trouver une clope dans la bouche d’un bébé. Les fumeurs du dernier rangs n’ont rien trouver de mieux pour éviter de se faire chopper. Et la mère, terrorisée par ses garnements, n’a pas moufté. Dans le Bronx, même quand on est un adulte, on se tait face à une bande de gamins turbulents comme eux. The We and The I, de Michel Gondry, un film plaisant, un bus movie qui a fait sensation ce matin à La Quinzaine des Réalisateurs, un film d’ouverture qui annonce une programmation cette année qui retrouve bien des couleurs.

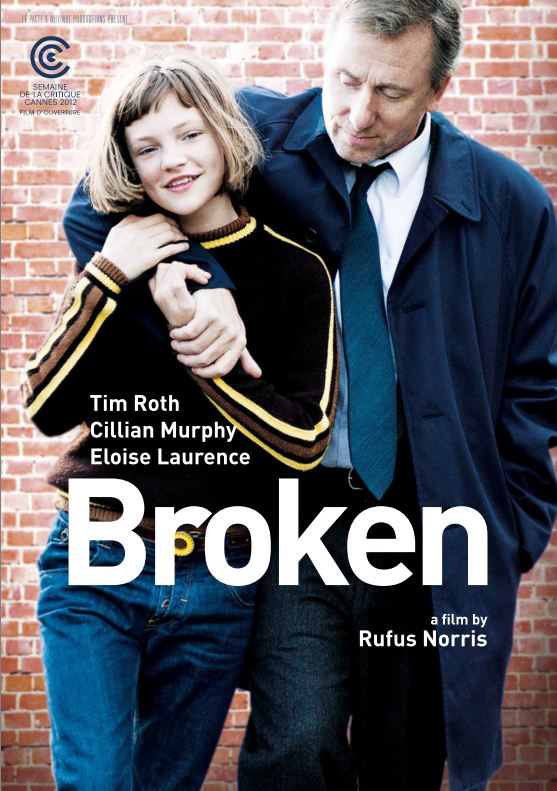

BROKEN

Un film tendrement violent

Broken, c’est pas du Ken Loach, du Alan Clark ou du Mike Leigh. Broken, c’est du cinéma social anglais. Broken, c’est du Rufus Norris. Aucun lien de parenté avec le Chuck du même nom ! Même si ça castagne dans Broken. Voilà en effet un film tendrement violent avec en tête d’affiche l’homme à qui on ne peut plus mentir depuis 3 saisons, depuis qu’il est le Docteur Lightman de la série Lie To Me, celui qui a été autrefois le Monsieur Orange de Réservoir Dogs, Tim Roth..

Il est épaulé ici par Eloise Laurence, une jeune actrice éblouissante qui possède une énergie et une présence magnifique. Elle incarne Skunk, la fille de Archie, un avocat célibataire, joué par Tim Roth. Il est également père d’une autre ado. Ils vivent tous les trois dans un quartier résidentiel avec des voisins pour le moins perturbants. A droite, Monsieur Oswald et ses trois filles de 12, 15 et 18 ans, une petite frappe, une menteuse un peu prostipute et une mal embouchée vulgaire cogneuse. Monsieur Oswald, ce papa ultra-protecteur est prêt à croire tout ce que ses 3 gamines lui racontent tellement il idéalise ses enfants. Mais, dès qu'il a le dos tourné, on se rend compte que ce sont de vrais démons. Monsieur Oswald a tellement d'amour pour ses filles qu'il est sourd, aveugle et surtout prêt à démonter la tronche du premier type venu qui aurait défloré l'une de ses progénitures. On aurait beau lui dire que l'acte sexuel est consenti, il prendrait ça pour un viol.

Le film commence d’ailleurs plus ou moins comme ça. Après une scène où Tim Roth caresse son bébé, on le retrouve au chevet de ce bambin devenue une petite fille d’une douzaine d’annéee. Elle est à l’hôpital dans le coma. Il y a un va et viens entre ces deux actions, ce bébé, cette enfant jusqu’à ce que sans prévenir, Rufus Norris impose un long flash back où l’on accompagne Skunk sur le chemin qui la mène à sa maison. Arrivée chez elle, elle s’arrête un instant et discute un peu avec Rick, le fils un peu attardé de ses autres voisins. Rick lave la voiture de ses parents parce qu’il aime nettoyer les choses sales. Au même moment, Monsieur Oswald, sort en furie de sa maison, se met torse poil et dérouille Rick. Skunk, témoin de cette scène d’une rare violence ne reste pas bouche bée très longtemps. Elle dénonce auprès de la mère de Rick le responsable de ce bastonnage odieux. Par un mini flash back astucieux dans ce long flash back, on comprend ce geste, alors que Skunk elle, ne comprend pas pourquoi la police est venue arrêter Rick et pas le dément monsieur Oswald. Monsieur Oswald a trouvé dans la cuvette de ses chiottes une capote. Ça l’a rendu complètement hystérique. Il leur avait pourtant dit à ses filles de ne pas ouvrir les cuisses. Alors pour obtenir le nom du salop qui a osé souiller l’une de ses princesses, il a menacé de péter la télé. Fini la Wii, fini la Xbox… Alors forcément que le nom de ce pauvre Rick qui n’a rien à voir avec tout ça a fini par sortir.

BROKEN, un film émouvant, qui prend aux trippes dès le début. Racontée du point de vue de Skunk, le scénario dévoile le quotidien d’une enfant en passe de franchir un cap important dans sa vie. Le collège, c’est pour bientôt autant dire qu’elle va devoir affronter la réalité, brute, dure. Exit la naïveté, l’insouciance de l’enfance. Skunk va expérimenter le racket à l’école. A la maison, elle aura de la peine à supporter l’injustice qui frappe Rick, mais aussi la haine qu’il inspire à monsieur Oswald et ses filles. Dans ce flot de brutalité, Skunk va connaître quelques moments de grâce, de repos, l’amour imaginaire, fantasmé avec un type plus vieux qu’elle d’une vingtaine d’années, en fait, le copain de sa nourrice. Skunk va aussi goûter à ses premiers smak sur la bouche, sans bave, en cachette dans sa cabane secrète, une caravane à l’abandon pas loin d’une casse automobiles. Skunk va surtout comprendre qu’il est bien difficile de grandir dans ses circonstances.

Broken, un bel et émouvant récit où le cinéaste tente de capturer l’essence même de l’enfance, lorsque l’on s’ouvre au monde, mais une ouverture freinée, bloquée à cause de l’environnement dans lequel elle vit. La description de ce quartier qui dysfonctionne est parfaite car jamais, Rufus Norris ne tombe dans le manichéisme. Derrière le méchant de l’histoire peut se cacher un homme bon et inversement. Le film parle aussi de la parentalité. Parfois l’amour ne suffit pas à être parent. On peut aussi avoir tout faux avec ses enfants, même quand on les aime, quand on les protège. Désirer ou ne pas désirer, être aimer, vouloir aimer, voilà ce dont il est question dans Broken, un film qui s’appuie sur une réalisation froide, juste ce qu’il faut. Ni trop ni pas assez. Le dosage est parfait. Jamais le pathos ne surgit. C’est le risque avec un sujet pareil, avec des situations toutes plus noires les unes que les autres qui s’enchaînent. Au contraire, il y a même quelques moments de pure comédie. Tout au long du film, 2 gamines en trottinette balancent des sacs à caca. Elles visent des voitures, des gens qui sont alors dans la merde. La seule à passer entre les crottes, c’est Skunk, au tout début du métrage. A ce stade, on ne sait pas encore ce qui va arriver dans ce quartier. On se rend bien compte que la tragédie guette car je vous rappelle que le film débute sur une fille dans le coma dans une chambre d’hôpital, mais si ça se trouve, Broken ne sera qu’un drame. Ca vous le saurez en allant découvrir BROKEN lorsqu’îl sortira ! Un film bercé par une musique sublime, l’œuvre d’un certain Damon Albarn. Broken avec Tim Roth et Eloïse Laurence, une histoire d’enfants.

MOONRISE KINGDOM

Moonrise Kingdom n’entre effectivement pas dans cette catégorie. Il se présente comme un conte poétique savoureux mais pas complètement délicieux, comme s’il manquait un ingrédient majeur: l’émotion. C’est ça. Moonrise Kingdom est du bel ouvrage, précis, rigoureux mais dont aucune émotion ne se dégage.

Tout commence dans une bâtisse à plusieurs niveaux, comme pour signifier d’emblée qu’il y aura plusieurs niveaux de lecture dans ce film. Le spectateur fait face à une sorte de maison de poupées géante dont on aurait ôté la façade pour mieux observer les habitants. Dans ce décorum soigneusement meublé, des enfants se réunissent dans un salon autour d'un tourne-disc. En même temps que l'appareil crache une symphonie militaire, on fait le tour de la maison alors qu'une voix du 45T délivre le secret de la partition. Retour sur les enfants. La plus grande, Suzy, dans sa robe courte saumon avec ses grandes chaussettes blanches attire l'œil. Ce balais ravissant est interrompu soudainement par l'apparition d'un ersatz de Zissou, autrefois océanographe au bonnet rouge dans La Vie Aquatique. Ici, le vieux à bonnet vert de MoonriseKingdom nous fait faire le tour de l'ile en quelques clichés, une ile imaginaire, menacée par une grosse tempête. Sur ce lopin de terre, dans cet archipel, un camp scout est installé. A sa tête Edward Norton, dit le chef de meute Ward. Il inspecte sa compagnie et se rend vite compte que Sam, l’un des gamins sous sa responsabilité, a déserté le camp. Après avoir donné l’alerte, on découvre que le môme est orphelin et que sa famille d'accueil ne veut plus de lui. Sur l'ile, les scouts partent à la recherche de ce déserteur, qui en fait, est allé rejoindre Suzy, la môme de la maison de poupées du début, elle-aussi en fugue. Ensemble, Suzy et Sam, qui se sont rencontrés 1 an plus tôt au cours d'un spectacle de l'Arche de Noé que n'aurait pas renié Méliès, vont donc partir pour une escapade amoureuse avec pelotage de sains et premier roulage de pelle…

En 1965, quand Françoise Hardy s’égosillait à chanter le temps des copains, les gamins étaient précoces. Ils avaient l’esprit bien fait et pensaient mieux. Ils étaient moins bêtes, moins abrutis, plus ouverts à la lecture, à la grande musique, à la culture.. Aujourd’hui, ils ne pensent plus. Ils sont lobotomisés. Ils sont aussi cons que les parents du film.

Un film à ne pas prendre à la légère dans lequel on retrouve absolument tout Wes Anderson en 1h30. La qualité esthétique est toujours son obsession. Ici, les beaux décors naturels sont magnifiés par une photo au charme surannée. Wes Anderson, un maniaque de la beauté et de la précision aussi. Dans chaque plan, chaque objet doit tenir une place précise, raconter à lui seul une histoire dans l’histoire. Mais la précision a un défaut majeur, le manque d’émotion criant dont souffre ce Moonrise Kingdom… Pour le constater par vous même, vous pourrez aller voir en salle le film d’ouverture de Cannes dès ce soir !

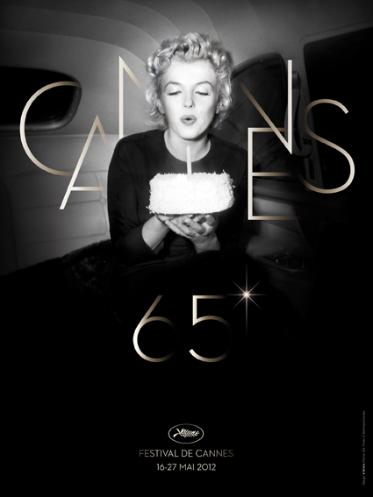

Cinquantenaire du décès de Marylin Monroe oblige, l’affiche de cette année reprend le jolie minois de la star, une femme qui a fait triquer la planète entière mais une femme que l’on savait aussi extrêmement fragile. Est-ce à dire que cette année, le festival le sera lui-aussi, bandant mais fragile? Réponse sur cette page dès le 13 mai. Les films marquants de la Compétition Internationale, d’Un Certain Regard, de la Quinzaine des Réalisateurs et de la Semaine de la Critiques seront en effet décortiqués chaque jour. Pour l’heure, rien n’a encore filtré en ce qui concerne les différentes sélections. Tout ce que l’on est en mesure d’affirmer, c’est que si un film muet est retenu en compétition, il n’aura aucune chance de rafler une quelconque palme.

Le président du Jury Nanni Moretti l’a dit : « The Artist est un film sans intérêt, facile. S’il a gagné autant de trophées à travers la terre entière, c’est grâce au copinage et à l’opération marketing d’ampleur orchestrée en coulisses par Harvey Weinstein ! » ; une déclaration qui pue la rancœur. |

Pas tout à fait, tant il est vrai que son Habemus Papam, en compétition l’an dernier, aurait largement mérité de voir Piccoli sacré meilleur acteur à la place de Jhon FromGarden. N’empêche que le franc parlé, l’impétuosité du latin promet déjà quelques débats houleux lors de la délibération avec ses jurés. Ne nous excitons pas. Avant de savoir le soir du dimanche 27 mai qui sera l’heureux élu, il faudrait peut-être que germe un embryon d’idée quant à la sélection. Sur le web, les paris vont bon train et les blogs en mal de clic, prêt à tout pour augmenter leur référencement sur la toile sont même allés jusqu’à publier LA soit disant liste des 20 films avant de se rétracter et de s’excuser après que la direction du festival ait annoncé par Tweeter interposé que cette liste n’existait pour l’heure que dans la tête de Thierry Frémaux . Comme chaque année à cette période, les supputations vont donc bon train. Et pendant que les excités s’agitent, le super casting pour un tapis rouge lors de la première montée des marches a lui déjà été annoncé. Edward Norton, Bruce Willis, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton et Jason Schwartzman sont pressentis sur la croisette pour honorer de leur présence Wes Anderson, le réalisateur de Moonlight Kingdom. Le film de scout lancera officiellement les festivités.

Aucune autre certitude, tout juste une intuition concernant les grolandais. Le Grand Soir de Kerverne et Delépine pourraient bien faire partie de la fête cette année, la sortie de leur film prévue en avril ayant été gentiment repoussée à une date ultérieure. Idem pour Alain Resnais. Tout ça se confirmera (ou pas) quand la liste de Frémaux tombera lors de la conférence de presse parisienne du 19 avril. Dans la foulée, le 23, la Semaine de la Critique dévoilera aussi ses choix.