LISTE DES CHRONIQUES PUBLIEES SUR CETTE PAGE

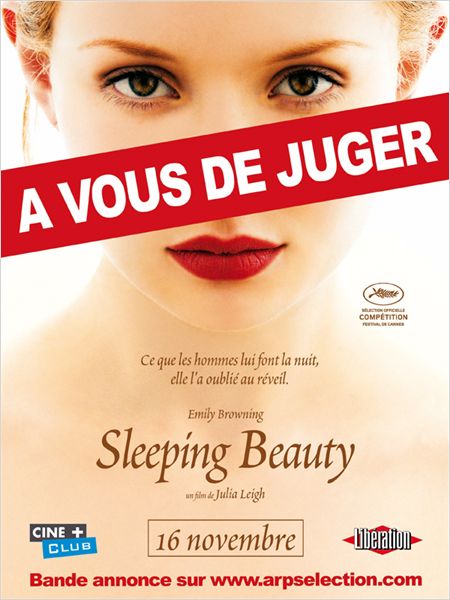

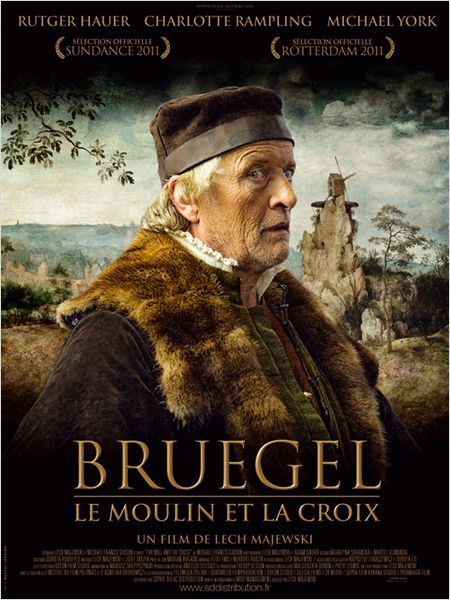

Populaire - L'Homme Qui Rit - Ernest Et Célestine - Mes Héros - The Hobbit - Télé Gaucho - More than honey - 3 Mondes - Tango Libre - Au-Delà des Collines - Despues de Lucia - War Witch - Thérèse Desqueyroux - No 89 Shimen Road - Après Mai - Le Capital - La Chasse - The Impossible - Nous-York - La Pirogue - Argo - Les enfants loups - Frankenwennie - J'enrage de son absence - Un plan parfait - Skyfall - Asterix 4 - Le Magasin Des Suicides - Hope Springs - Do Not Disturb - Savages - Taken 2 - Les Seigneurs - Les Saveurs Du Palais - Lawless - Camille Redouble - Hit And Run - Wrong - Turn Me On - L'Etrange Pourvoir de Norman - Un Amor - A Coeur Ouvert - Expandables II - Atmen - The Cabin In The Wood - To Rome With Love - L'Age de Glace IV - 7 Jours à la Havane - The Dictator - Hasta La Vista - Adieu Berthe - Journal de France - Salmon fishing in the Yémen - Snow White - The Best Exotic Marigold Hotel - Margin Call - Sans Issue - Detachmant - Barbara - The Substance Albert hofmann LSD - Tyrannosaur - Les Mécréants - L'Enfance Volée - Les Adieux à la Reine - Un Eté Brulant - Mirror Mirror - Twixt - Radiostar - Balkan Mélodie - L'Enfant d'en Haut - Sur la Piste du Marsupilami - Avé - UFO In Her Eyes - Mince Alors - 2 Days In New York - Hunger Games - Oslo 31 August - Oncle Charles - Cloclo - 38 Témoins - Possessions - Un Cuneto Chino - Eléna - Comme un Chef - A L'Aveugle - Les Infidèles - Extremly Loud - Chronicle - Albert Nobbs - Iron Lady - Big Miracle - Dos Au Mur - Zarafa - La Taupe - Monsieur Lazhar - Take shelter - Mandela's Miracle - Corpo Celeste - La Vérité si je mens3 - Sherlock Holmes II - Café de Flore - Bottled Life Nestlé - Summer Games - Et si on Vivait tous Ensemble - Hors Satan - Deep end - J.Edgar - Sleeping Beauty - Le Moulin et la Croix -

POPULAIRE

Une Comédie Romantoc

Populaire, le premier film d’un mec venu de la pub et du clip, qui a jusque là officié dans le court métrage, un certain Régis Roinsard. Populaire met en scène Romain Duris et Deborah François dans les rôles titres. Et oui. Il s’agit bien d’une comédie romantoc de plus pour le beau gosse du cinéma français et l’actrice belge sortie de l’anoymat par les frangins Dardennes via L’Enfant. Ici, exit le cinéma réaliste et vive le film qui pue la naphtaline, hommage en quelque sorte, à une période d’après guerre ou plus exactement, relecture un peu moderne des comédies romantiques d’antant chères à Billy Wilder en moins drôle ! Après un générique en animation, l’image se fige sur des pieds de filles qui marchent dans la rue avant de devenir bien réels. Ces pieds arrivent à la ville et rêve de fouler le parquet ciré d’un bureau. Oui, ces pieds sont ceux de Rose qui veut devenir secrétaire le métier à la mode qui fait fantasmer toutes les femmes en cette année 1958. A l’aube des sixtees, la jeune femme moderne rêve d’émancipation. Elle refuse le mariage arrangé par papa avec le meilleur parti de son village. Elle préfère monter à la grand ville, à Lisieux là où une opportunité de carrière se présente. Pour rose, ce sera la cabinet comptable de Louis. Après un entretien d’embauche qui vire au fiasco total, Louis remarque la dextérité de la jeune femme. Elle a beau taper à deux doigts et non 10, elle est le TGV incarné, une tapeuse à grande voitesse. Biensur, le jeune freluquet en patron dynamique qui ne pense qu’à remporter le 11ème concours de vitesse dactylographique, va immédiatement faire une proposition d’embauche é la demoiselle. Elle aura le travail si elle décide de s’entrainer dur pour atteindre le sommet. Au rythme de la chanson de la Dactylo rock, voilà que la pouliche triomphe sur sa Triumph. Bientôt ce sera le concours national à Paris et pourquoi pas, New York pour une rencontre mondiale. A moins que l’amour ne perturbe ces plans tirés à la va vite sur la comète. POPULAIRE, un premier film pétri de défauts. Pour amener un semblant de comédie, Régis Roinsard imagine une Rose maladroite. La maladresse de cette godiche, rebelle, mais un peu nunuche tout de même, se gamelle à vélo, crame une déchiqueteuse et j’en passe. Seulement, le trait est tellement appuyé que toutes les tentatives de gags tombent à plat, parce qu’on le sent venir 15 minutes avant au moins ! en règle général, on anticpe toutes les situations. Tel est le gros défaut de cette comédie romantoc standard. Le scénario ne laisse aucune place à la surprise.

L'HOMME QUI RIT :

A Pleurer !

L’Homme Qui Rit, un film pour ados, à cent lieues des Twilight et autre blockbuster… on dira un film pour ados qui ne connaît pas encore très bien Victor Hugo et qui pourrait, ceci dit, s’y intéresser. En effet, L’homme Qui Rit est un texte écrit il y a près de 150 ans et qui possède une résonnance assez hallucinante avec l’époque dans laquelle on vit. Avec ce récit, Hugo a voulu raconter comment un enfant différent a dû supporter sa différence, la surmonter, pour mener un combat en faveur des plus démunis. Fils d’un notable qui a tenté de renverser le Roi, Gwynplain est arraché à sa famille et expédié sur une terre glacée. Là, on lui taillade le visage. On lui dessine un sourire au scalpel. Il neige. Il vente. Il fait froid. Gwynplain abandonné à son triste sort marche seul quand soudain, au milieu de cette étendue désertique balayée par cette tempête, il croise une morte qui tient dans ses bras un bébé encore en vie. Gwynplain recueille cet enfant et parvient à rejoindre un village. Seulement, personne ne lui ouvre la porte. Soudain, son regard se pose sur une roulotte, un peu à l’écart. Le cri d’un loup résonne. Un homme, gouailleur, à forte corpulence sort de cette caravane, hurle pour faire taire le loup. L’homme, de son nom Ursus, refuse tout d’abord l’hospitalité à Gwynplain. Puis, pris de pitié, il décide de lui offrir le gite et le couvert. Très vite, Ursus remarque le visage scarifié de Gwynplain. Il remarque aussi que le bébé est aveugle. Ursus, devient le père d’adoption de ces deux orphelins, un père aimant, prévenant, inquiet et protecteur. Ensemble désormais, cette petite famille recomposée sillonne les campagnes. Ursus, vendeur d’herbe miracle, plus bonimenteur que pharmacien, se sert de ces deux enfants pour augmenter la courbe de ses ventes. Les années passent. Le commerce est fleurissant. Désormais, Ursus vend des mèches de cheveux de Gwynplain pour éloigner le diable…. Partout dans les villages, la foule se presse pour voir, toucher et moquer celui que l’on appelle désormais L’Homme Qui Rit… . Oh la vache ! Le succès est devenu tel que Ursus décide de conduire sa petite troupe à la grande ville. Il installe la roulotte au champ de foire. Là encore, le succès est immédiat. Chaque soir, la duchesse vient ici. Elle est amoureuse de ce jeune homme car jamais on ne la regarde avec des yeux pareils.

Attirée par sa laideur, la Duchesse va tenter de mettre dans son lit l’Homme qui rit, au grand désespoir de Déa. Si Gwyplain la considère comme sa sœur, Déa elle, est amoureuse de Gwynplain. Ils n’ont aucun lien de sang. Ils pourraient vivre heureux. Déa, l’aveugle qui voit tout, l’avenir et l’âme bonne de Gwynplain aura beau mettre en garde son amoureux, ce dernier, attiré par la lumière, tourneboulé par la gloire, va quitter la champ de foire pour un autre carnaval, un autre théâtre, celui des faux culs, des mesquins et des conventions. Au château, dans sa nouvelle demeure, Gwynplain est trahi sans même s’en rendre compte. Bien décidé à changer le monde, comme tout adolescent qui se respecte, il comprendra trop tard que son pouvoir n’est pas aussi grand qu’il ne le pensait. Il découvrira surtout que la célébrité n’est rien en comparaison de l’amour véritable que lui portaient ses vrais amis, sa vraie famille, Déa et Ursus.

L’HOMME QUI RIT une fable tragique réalisée par Jean Pierre Améris, celui qui connu le succès tardivement avec Les Emotifs Anonymes. Et pourtant, voilà maintenant bien 30 ans qu’ il réalise des films, des métrages qui ont tous en commun de s’intéresser aux éclopés de la vie, abimés, solitaires. Comment est-ce que l’on peut surmonter sa différence, son handicap pour tenter de vivre le plus normalement du monde ? Voilà ce qui taraude ce géant de plus de 2 mètres qu’est Améris. L’Homme Qui Rit était donc fait pour lui. Voilà bien des années en effet qu’il caressait le rêve de porter à l’écran ce roman méconnu de Victor Hugo

ERNEST & CELESTINE

Elégant et Charmant Animé de Fin d'Année

Peut-être avez-vous été bercé par les aventures de Ernest et Célestine, cette souris rebelle intrépide et de cet ours bourru et mal léché ? Enfin, si vous faites partie de la frange la plus jeune de notre auditoire. Parce que ces albums illustrés sont nés de l’imagination de Gabrielle Vincent dans les années 80. Très vite, le succès est au Rendez-vous. On aime se délecter avec ces histoires simples, sans méchanceté… jamais… oui, dans le monde merveilleux d’Ernest et Célestine, il n’y a point de place pour la noirceur et le cynisme. La tendresse, la douceur sont ses moteurs, même si elle aime à se moquer parfois des conventions qui régissent notre vie quotidienne. Le dessin est à l’image des textes, d’une sobriété absolue avec un trait fin. On est proche du croquis…

Gabrielle Vincent a toujours refusé une adaptation pour le petit comme pour le grand écran parce qu’elle a toujours été effrayée justement, peur qu’on trahisse son coup de crayon. Ceci dit, à son décès, Casterman, détenteur des droits a immédiatement lancé un appel à projet et voilà comment l’aventure a débuté.Didier Brunner le producteur remporte le marché. Il contacte l’écrivain Daniel Pennac et lui soumet l’idée farfelue à priori, de mettre un peu de noirceur dans un récit inspiré d’une des 20 aventures.

A la surprise de Brenner, Pennac est emballé. Il adore ces personnages… Je les aime bien, oui, je suis d’accord d’écrire un scénario original. Je vais enfin pouvoir répondre à une question qui me tarabuste depuis des lustres et que Gabrielle Vincent a laissée en suspens : comment cet ours et cette souris se sont-ils rencontrés ? Dès lors l’imagination de Pennac s’emballe. Il invente deux mondes, celui du dessous avec des souris dentistes et celui du dessus avec des ours qui ont des carries. Dans chacun des deux mondes, on battit des légendes urbaines et on fait bien attention à ne jamais se croiser. Les souris ont par exemple peur du grand méchant ours… Bref, il reprend l’esprit des albums et invente une histoire nouvelle. On confie la réalisation de ce film à un benjamin, Benjamin Renner. Il s’agit de son 1er long métrage. Pas très sûr de lui, il demande de l’appui. Brenner qui connait Patard et Aubier, les réalisateurs du film punk Panique au Village, avec cowboy, Indien, cheval et toute la clique, lui dit : J’ai ce qu’il te faut. On va en plus apporter la Belgium Touch, autant dire un petit grain de folie supplémentaire. Les deux pic pic et André sont aux anges. Ils découvrent un univers complètement nouveau et s’éclatent sur le découpage, le story board… plaçent une course poursuite ici, un petit gag par là. Attention, il n’est pas question de céder à l’hystérie de Panique Au Village, non plus…. Il faut respecter le désir de Renner d’aller dans la direction de Miyasaki. C’est vrai que Ernest et Célestine ressemble à du Miyasaki. C’est Totorro mais c’est aussi Kitano pour L’été de Kikoujiro, l’histoire d’un enfant recueilli par un homme un peu puéril qui ne sait s’y prendre avec les gamins. Y a évidemment de ça dans Ernest et Célestine.

Ernest est un ours bourru, solitaire, clown musicien vivant en marge sans fric. Il a l’estomac qui crie famine. Ernest va faire la connaissance de Célestine, alors qu’elle s’est assoupie dans une poubelle. C’est pile au moment où il s’apprête à la croquer que Célestine se réveille. Cette souris, paria à sa manière, rebelle a déserté sa communauté de souris dentiste. Et voilà comment, le monde d’en dessous, celui de Célestine, et le monde d’en haut, celui d’Ernest se rencontrent enfin. Ensemble, les deux parias, rejetés de leur société respective, vont faire un bout de chemin. Amitié, Amour peut-être, les deux vont vivre sous le même toit, loin de la ville, apprendre à se connaître et tenter de tordre le coup aux clichés et idées reçues qui prévalent dans leur monde respectif.

Ernest Et Célestine, un chouette animé avec de l’humour, de l’action, des courses poursuites, des dialogues savoureux, une souris pipelette choue comme tout qui ne se démonte pas devant ce gros pataud d’ours qui n’a pas une voix de nounours. En l’occurrence, il s’agit de Lambert Wilson qui avoue s’être bien éclaté sur ce doublage. A voir avec vos enfants….

MES HEROS

Un Téléfilm, Pas Un Film !

Oh punaise! Un téléfilm d’accès prime time. Voilà à quoi ressemble MES HEROS de Eric Besnard scénariste de A L’AVEUGLE, L’ITALIEN, BABYLONE AD… on lui doit des réalisations comme 600 KG D’OR PUR ou CASH qui est sans doute le moins pire de tous. Eric Besnard poursuit dans la médiocrité grâce à ce téléfilm MES HEROS qui met en scène Gérard Jugnot et Josiane Balasko, en couple de retraités et Clovis Cornillac leur fils. Ici tout est beau, lumineux, merveilleux, alors que le sujet est grave au demeurant, la clandestinité en France n’a en effet rien de merveilleux. Ils ont réussi à pondre un machin où même des gendarmes qui alpaguent des français tendant la main à des clandestins, ont du cœur. Les képis ouvrent les yeux, ou plutôt les fermes au bon moment! Normalement aider un clandestin en France, c’est 5 ans de gniouf et une grosse amende mais là, on va rien dire parce qu’on a du cœur… Dans un téléfilm, il ne faut pas donner une mauvaise image des autorités. C’est une des règles, même si en France, les flics ont des objectifs chiffrés à atteindre. Et ce n’est pas l’arrivée au pouvoir des socialistes qui a changé la donne!

Donc, dans cette fable, Mes Héros, sous ces faux air de Crime au paradis mêlé à du Michou d’Aubert, Clovis Cornillac ambulancier à Paris doit récupérer sa mère au poste de police de Bordeaux. Elle s’est mêlée de ce qui ne la regardait pas dans un hôtel, prenant la défense d’une femme battue. Mais si elle était à Bordeaux, c’était pour récupérer au sein de son groupe, le fils d’une immigrée clandestine arrêtée. Elle a choisi de recueillir secrètement cet enfant. Car, sans son enfant, la clandestine ne peut pas être renvoyée. Et voilà comment, bon gré mal gré, Cornillac joue les chauffeurs de Taxi pour sa mère et ce gamin qui ne dit jamais rien et garde toujours sa cagoule sur le crane. Arrivée au bercail, Jugnot accueille moyennement bien la nouvelle. Mais rassurez-vous, il finira par s’y faire. Peut-être même qu’une relation complice naitra entre ce gamin inquiet et ces pépé et mémé de substitution temporaire.

Rien à dire de plus sur cette chose anecdotique, si ce n’est qu’en dehors de cette thématique, le film développe sur la complicité au sein du couple. Quand on est deux vieux mariés, on peut ronchonner, se balancer des saloperies à la gueule, au fond, on s’aime et c’est l’essentiel. On flippe même de voir sa moitié partir un jour sans prévenir, à cause de la grande faucheuse. Bien sûr, quand on a la quarantaine, qu’on est témoin de cet amour, on réfléchit à deux fois avant de larguer sa tendre moitié, même si elle est allée voir ailleurs. MES HEROS, un film avec plein de bons sentiments dégoulinant, un Gérard Jugnot sympathique, une Balasko pas mieux et un Cornillac qui assiste en spectateur au show des deux bronzés à la retraite. Ajouter quelques apparitions de Pierre Richard, le papy rebelle qui ne suit aucune des recommandations qu’on lui fait, croque sa fin de vie à pleines dents et vous obtenez un gentil film comme Jugnot les affectionne tant. A éviter.

THE HOBBIT

Après Lord of the rings, Voici : Lord of the Fric !

Ah Ben on est quand même réparti pour une trilogie dont on sait déjà que le roman de Tolkien qui l'a inspiré est nettement moins épais que celui qui a nourrit les 3 films du Seigneur des anneaux. Y aura-t-il matière à fournir 3 films de 3 heures ? Pas sûr….Coup de fric? Bien sûr et même hold-up conjointement organisé par Peter Jackson et les fournisseurs de projecteurs numériques qui équipent désormais les salles de cinéma. Une petite mise à jour s'impose! Souvenez-vous au moment de la sortie d’Avatar, tout le monde s'est emballé. C'est le renouveau du cinéma! La 3 D va garantir la pérennité du 7ème Art. On était alors peu nombreux à pouffer de rire en rappelant que 3D ou pas, un film réussi devait avant tout s'appuyer sur une bonnes histoire et des personnages un peu épais. Du côté des exploitants, on les a obligé à remiser leurs projo 35mm au grenier. Vous voulez de la 3D à la mode? Endettez-vous avec nos projos numériques. De toute façon, vous aurez pas le choix à part celui de crever car on ne vous refilera plus de Bobine mais des DCP des discs durs! Et pas uniquement pour les films en 3D. Pour les 2D aussi.

Les années ont passé et aujourd'hui tout le monde le dit. Le numérique c'est certes plus net mais moins chaud que la pellicule et La 3D c'est nul. Donc pour relancer ce marcher voilà-t-y pas que Peter Jackson propose un film en 3D tourné et diffusé selon la nouvelle norme HFR. Un truc qui remise le standard du 24 images par seconde a l'aire préhistorique. Aujourd'hui on est passé à 48 voire 60 images par secondes, de quoi améliorer sensiblement la fluidité des mouvements et le réalisme. C'est super. Si on fait le test de filmer une éolienne en marche et de faire une projection simultanée des deux captations en 24 et en 48, la différence saute aux yeux. Pour un Hobbit qui accueille une armée de nains affamés chez lui, la fluidité on s'en fout un peu. Par contre des détails qui jusqu'alors pouvaient apparaître flous seront désormais nets. Tout ça c'est génial. Mais une fois encore. Si cette nouvelle technologie ne se met pas au service d'une chouette histoire et de personnages un peu touffus qui font des trucs de dingues, c'est pas la peine. C'est exactement ce qui se passe avec ce voyage inattendu qui vite très vite, vire au voyage on ne peut plus attendu. Qu’est-ce que vous voulez…. Il faut toujours se méfier d'un film qui débute dans un cul de sac. Le village de cul de sac qui sort du village des schtroumpfs abrite dans sa verte prairie des Hobbit pas bleus juste des demi hommes aux grands pieds poilus et aux oreilles pointues. Là le bidon bilbot écrit ses mémoires et se souvient du jour où tout a commencé pour lui, 60 ans plus tôt.

Le grand magicien Gandaalf toque à sa porte et le voilà enrôlé dans une aventure. Très vite ça tourne au comte façon Blanche Hobbit et les 13 nains. C'est quand même Peter Jackson qui est aux commandes. Il voit grand, bien plus que Disney et sa célèbre Blanche Neige. Et quitte à piquer les nains de Mickey, pourquoi ne pas faucher une pomme aussi!!!! L'Hobbit en a une de pomme, pas empoisonnée mais tout de même, un fruit qu'il donnera discrètement à son poney. Malheureusement le scénario n’est autre qu’une quête, sorte de déambulation dans des forêts pour se rendre d'un royaume à l'autre. Les nains veulent récupérer leur montagne. Ils ont une clé et une carte qu'ils ne savent pas déchiffrer. Bien sûr que le magicien sait qui pourra les aider! On se croirait dans un jeu vidéo plus stupide encore qu'une aventure de Super Mario. Franchement, le scénario prend l’eau de toute part…. On assiste à une succession de tableaux tous conçus sur le même mode. Des nains tombent sur des bestioles numériques. Ils bataillent, braillent, virevoltent, et gagnent le combat contre la plus balaise des créatures. Attention ce n'est jamais leur force qu'il leur permet de vaincre mais la crétinerie de leurs ennemis qu'ils exploitent au maximum. Et quand ça ne suffit pas, le magicien a toujours une bonne formule pour les tirer d'affaire. Un magicien, ça aide à couper des gros cailloux en deux ou à enflammer des pommes de pins, ou à appeler des aigles géants. Bref, on se prend à trouver le temps long, trop long. Le film avoisine les 2h45. Une chance que sur l'avant dernier chapitre, le Gollum skyzo rigolo soit présent pour nous extirper de l'ennui dans lequel on était englué depuis le début. On retiendra de ce gâchis la première scène qui montre la prise du royaume des nains par le dragon. Elle n'est pas mal. On retiendra aussi mais pour son ridicule le Combat de montagne qu'on dirait des transformer de l'âge de pierre. Pour le reste circulez y à rien à voir. Et le pire, c’est qu’on va encore en bouffer pendant 2 épisodes ! LE HOBBIT, UN VOYAGE INATENDU, un film aussi chiant que le jeu Hobbit sorti en 82 et injouable sur Commodore 64 et Amstrad CPC 664.

TELE GAUCHO

Détonnant et Délirant

Souvenez-vous, le Nom des Gens avec Sara Forestier en traqueuse de facho et Jacques Gamblin en socialiste déçu de la défaite de Jospin, c’était lui donc, c’était du Michel Leclerc. Cette fois, il revient pour son 3ème long métrage avec une histoire tout aussi personnelle que Le Nom des Gens. Michel Leclerc a participé de très près entre 1995 et 2000 à une télé locale tenue par des gauchistes : Télé Bocal qu’elle s’appelait. Et paraît-il qu’elle émet toujours. Il nous raconte donc, par le biais de Victor, un jeune garçon un peu naïf, cette télé, ces personnages qui la composaient. Tout commence lors d’une manifestation de féministes alors que l’on assiste à une battle au mégaphone où Elmosnino fini par traiter une de ces femmes de mal baisée… Ca commence très fort et laissez -moi vous dire que sur les 50 première minutes, Michel Leclerc ne nous laisse pas une seconde de répit. Les vannes fusent de partout, les gags aussi ou l’on se rend compte que Elmosnino est le patron emblématique de Télé Gaucho. Il est aussi un escroc notoire qui va vendre une caméra pourrie à un gamin pour 600 balles. Elmosnino en propose au départ 1000. Le môme ne négocie pas. Elmosnino s’emporte.. .enfin voyons et lui demande de faire baisser le prix… je te la laisse à 800… Non 700 répond le gamin… voilà c’est bien, vendu pour 600 !

Ce qui est intéressant avec ce film, c’est que Leclerc filme parfaitement le bordel, car Télé Gaucho, c’est un gros bordel permanent. Il alterne les images de ce chaos, une véritable chorégraphie du bordel avec des choses qui se passent en 1er, mais aussi au 2ème voire parfois au 3ème plan, avec celles des vraies chroniques tournées par les amateurs, notamment, celle intitulée CES OBJETS QUI VOUS FONT CHIER… chronique remarquable qui selon Maiwen éminence grise de Télé Gaucho, dénonce, malgré son aspect divertissant, la société de consommation… Les robinets poussoirs des lavabos, les points ‘vous êtes ici’ sur les plans de rue toujours mal placés, bref, et j’en passe… Cette chronique est donc l’œuvre de Victor, ce jeune mec de Bure Sur Yvette, cinéphile qui se rêve cinéaste et va donc trouver un petit boulot dans la télé commerciale, l’ennemie de Télé Gaucho… La télé commerciale, c’est coca, c’est Pepsi, c’est la droite, c’est Goebles. N’empêche que Victor va trouver un stage rémunéré dans cette chaine, sur une émission façon Delarue en plus débile et présentée par Emmanuelle Béart qui écorne son image et se retrouve à incarner un personnage à cent lieues de ses propres convictions… Dans la vie, elle est engagée en faveur des sans papier, alors qu’ici, elle s’en cogne. Les sans papier, il en est question dans ce film, mais aussi le Sida, l’avortement et tout un tas d’autres sujets majeurs. C’est la griffe Michel Leclerc, ne jamais oublier le fond politique dans une comédie. Et pour le coup, c’est encore plus réussi qu’avec le Nom des Gens…

Puisque je cite Le Nom des Gens, on retrouve au passage deux rescapés de ce film : Sara Forestier qui incarne ici la copine de Victor, celle qui est belle mais gauche… mon dieu qu’elle est gauche… Elle est gauche et se demande ce qui est de droite ou pas, comme Maiwen. Pour elle, par exemple, le porno c’est de droite. Alors quand il s’agit de tourner un porno sur le toit de l’immeuble qui abrite Télé Gaucho, elle s’interroge, pas comme Zindedine Soualem, qui lui, acteur de porno à la retraite, ne pense qu’à montrer sa bite… Excellent Zinedine Soualem dans Télé Gaucho… Excellent Télé Gaucho… Franchement un film où l’on dit que le journal Le Monde est un torchon, où des personnages confondent Truffaut avec un fleuriste et Pasolini avec une marque de pâtes, où l’on se fout de la gueule de Télé Povéra qui donne la parole aux pauvres mais qui emmerde tout le monde quand on la regarde plus de 5 minutes, c’est forcément un très bon film !

MORE THAN HONEY

Un Film Qui Va Buzzzzzer

Bien sûr, vous le savez, les abeilles ont tendance à disparaître de la surface du globe. C’est un véritable fléau. Evidemment, la disparation des abeilles, tout le monde s’en fout… C’est pour cette raison que Markus Imhoof a réalisé un film documentaire la dessus.

Pour que l’homme prenne conscience qu’une menace plane sur la qualité des hamburgers qu’il mange avec délectations! Et oui, sans abeille, dans votre burger, y aurait pas de salade, pas de tomate, par de cornichon, pas de ketchup et peut-être même que la viande serait dégueulasse à cause des bœufs qui ne pourraient plus brouter des trèfles… Dit comme ça, il me semble qu’on commence à tendre l’oreille. On s’interroge: « mais enfin voyons, les abeilles chient du miel et pis c’est tout… à la limite de la gelée royale, mais pas des tomates et des cornichons! » C’est exact. Je le confirme. Mais je confirme aussi que ce sont les abeilles qui pollinisent les fleurs de tomates, ou de cornichons ou de 30% à peu près des fleurs qui donnent naissances ensuite à des fruits ou des légumes que nous mangeons! Il est donc là le problème de la disparition des abeilles. Sans ces petites bestioles, on se retrouverait comme dans certaines régions de Chine à être obligé de remplacer ces travailleuses par l’homme. Oui, on le voit bien dans ce documentaire. L’homme pollinies à la main des arbres fruitiers. C’est un travail harassant, pénible et dont le résultat est moins efficace que lorsque les abeilles s’en occupent. Sans doute parce qu’il n’y a plus d’amour dans ces gestes mécaniques. Et oui, les abeilles sont les messagères de l’amour, et fidèles avec ça. Elles papillonnent de plantes en plantes sans jamais les trahir.

More Than Honey de Markus Himoof est absolument remarquable et c’est un type qui a une phobie de ces bestioles qui vous le dit. En effet, il débute sur la naissance d’une reine en gros plan, des images macroscopiques comme on dit. Au passage, il n’y a pas d’effets spéciaux dans le film. Markus Imhoof s’est donné les moyens de filmer les abeilles pour de vrai. Il a commencé par faire construire un studio abritant 15 ruches avec 15 colonies différentes. Un type, dresseur d’abeilles, ou tout du moins, capable de les diriger et surtout d’anticiper des évènements importants dans la vie d’une colonie, comme la naissance d’une reine, ou une danse de l’abdomen pour ne pas dire une danse du ventre, était présent sur le plateau. On filmait à 70 images par seconde avec le genre de caméra qu’on vous enfonce dans le colon quand on vous fait une coloscopie. Résultat, des gros plans hallucinant au cœur des ruches où on pourrait presque caresser le petit duvet qui recouvre leur pate. L’image est extrêmement précise et détaillée. Le clou du clou, ce sont les images en plein vol. Là encore, en disposant des caméras miniatures sur des drones pilotés à distance, on a pu suivre, filmer des abeilles en plein vol. On a pu du coup mettre des scènes de sexe entre les faux bourdons et les reines. Et oui, la reine se fait engrosser en plein vol par de faux bourdons d’autres colonies d’abeilles. Une fois fécondée, elle rentre à la ruche et fait son travail de reine. Au passage, un faux bourdon qui ne s’accouple pas avec une reine sera tué par les abeilles travailleuses de la colonie à l’approche de l’hiver parce qu’il deviendra une bouche inutile à nourrir.

Ça se passe comme ça avec les abeilles dont on apprend avec stupéfaction qu’elles sont capables de choisir entre deux situations données et que si elles s’aperçoivent que le premier choix était faux, elles peuvent d’elles mêmes décider de rectifier le tir et de prendre une autre option. Bien des hommes n’ont pas cette intelligence! Les abeilles sont intelligentes. La preuve en est donnée dans ce film More Than Honey. Marcus Imhoof fait surtout la démonstration que la domestication de ces insectes a conduite à leur perte. L’homme en a fait des bestioles qui ne piquent plus ou presque. Il les a bourrées de médicaments pour les rendre plus résistantes aux virus qui les terrassaient… Bref, il les a customisées pour produire à très grande échelle toujours plus de miel. Dans le film, Markus Imhoof part donc de cette problématique de la domestication et l’exploitation à trop grande échelle des abeilles pour élargir le débat sur le bienfondé du capitalisme. Comment ne pas réagir face à un apiculteur industriel lorsqu’il s’esclaffe dans son champ d’amandies qui s’étire à perte de vue devant le bourdonnement incessant de millions d’abeilles. Vous entendez ça, dit-il, « ce bourdonnement, c’est le bruit du pognon… » Bien sûr que le film montre à quel point il vaut mieux prévoir une apiculture résonnée à petite échelle comme dans les alpages suisses par exemple, si l’on veut éviter la catastrophe chinoise. En voyageant aux 4 coins du globe, de la Suisse à l’Amérique du Nord ou du sud en passant par la Chine ou l’Australie, il a ramené des images d’abeilles, inoffensives ou tueuses, les tueuses qui en Amérique latine sont capables désormais d’aller se nicher dans des endroits que même les ours ne peuvent pas atteindre. C’est la revanche des insectes sur l’être humain. More Than Honey, un super film pour finalement montrer que le vrai parasite sur cette planète, ce n’est pas les insectes comme les abeilles, mais c’est l’homme. Reste à espérer que le buzzz marchera autour de ce doc à voir à tout prix en salles !

3 MONDES

Un Film de Suspens Intérieur

Dans la vie, à trop vouloir faire le bien, on finit par faire du mal, beaucoup de mal. Voilà en gros la morale de 3 Mondes, le nouveau film de Catherine Corsini. 3 Mondes, un drame avec Clotilde Hesme, Arta Dobroschi et Raphael Personnaz entre autre. Tout commence par une scène de rodéo automobile sur un parking alors que 3 potes bien imbibés jouent avec un gros bolide. Ils viennent d’enterrer la vie de garçon de Al, sur le point de se marier avec la fille qu’il aime. De condition modeste, Al va grimper l’échelle sociale avec ce mariage puisque sa promise est la fille du patron d’une concession de voitures pour laquelle il travaille. Avec cette entame, on a comme qui dirait un pressentiment. Il va se passer quelque chose, de grave… si ce n’est sur ce parking, ce sera plus tard, plus loin. En effet, en centre-ville, Al renverse un inconnu avec sa grosse bagnole. Poussé par ses amis, Al prend la fuite, au lieu d’aider le blessé. Le lendemain, rongé par la culpabilité, il se rend à l’hôpital pour prendre des nouvelles de l’accidenté. Mais ce qu’il ignore, c’est que la nuit de l’accident, Juliette, une jeune femme enceinte, a tout vu depuis son balcon. Descendue porter secours à la victime de l’accident, Juliette va se mettre en tête d’aider à tout prix la femme de l’accidenté, future veuve. Elle s’appelle Véra. Elle est d’origine moldave et vit en France dans la clandestinité. Véra va trouver une épaule sur laquelle se reposer en la personne de Juliette pour surmonter cette terrible épreuve. Seulement Juliette est tiraillée. En effet, alors qu’Al venait à l’hôpital s’inquiéte du sort de ce type qu’il a renversé, Juliette reconnaît ce chauffard. Mais au lieu de le dénoncer à la police, ou à Véra, Juliette va garder le silence et essayer de comprendre pourquoi ce jeune homme, à priori bien sous tous rapports n’a pas pris ses responsabilités et à préféré fuir lâchement le soir de la tragédie.

3 Mondes, un film émouvant qui interroge. Il faut savoir assumer ses conneries, sinon, la vie bascule et c’est l’enfer. On est bouffé par le remord. On devient obsessionnel. On ne pense qu’à une chose, racheter sa faute. L’argent est d’ailleurs le véritable personnage principal de ce récit. En effet, l’argent est omniprésent, l’argent utilisé comme dessous de table dans la concession auto, l’argent que l’on détourne pour dédommager une veuve, l’argent que l’on essaye d’obtenir en échange d’organes d’un mari mort. Mais est-ce possible de monnayer un foie, un cœur ? Est-ce possible de se payer une bonne conduite en achetant le silence d’une victime? Et si, oui, combien pour le meurtre accidentel d’un innocent ? Voilà le genre de questionnements auxquels se coltine le spectateur de ce drame psychologique particulièrement émouvant.

TANGO LIBRE

Danse Avec Les Taulards !

Frédéric Fonteyne, voilà un type qui prend son temps. Il a réalisé 4 films en 13 ans. On peut citer Une Liason Pornographique avec Sergi Lopez et Nathalie Baye qui s’encanaillent dans des chambres d’hôtel. On peut aussi rappeler à votre bon souvenir, La Femme de Gilles avec Clovis Cornillac en mauvais mari qui confondait sa femme avec un punchin ball… un drame poignant avec Laura Smet et Emmanuelle Devos. Pour son nouveau long métrage, Frédéric Fonteyne imagine une histoire d’amour à 4 avec des secrets, des failles, des blessures jamais refermées, un enfant qui trinque, un gardien de prison prêt à foutre en l’air sa petite vie bien réglée, un film avec aussi du Tango.

Tango Libre commence par un coup de foudre. JC, gardien de prison, s’ennuie dans sa petite vie sans histoire. Il n’a aucun vice, tout juste une petite manie. Il s’évade un soir par semaine en suivant des cours de tango. C’est justement là qu’il rencontre une nouvelle venue, Alice. Au premier échange de regard, c’est le coup de foudre pour JC. Mais le lendemain, JC se désillusionne en croisant Alice au parloir de la prison où il travaille. Elle rend visite à deux détenus : l’un est son mari, l’autre son amant… Étrangement attiré par cette femme qui se fout complètement des règles, JC finit par transgresser tous les principes qui gouvernaient sa vie jusqu’alors… Et le tango me direz-vous dans tout ça ? Et bien il s’invite dans cette prison. Dès lors que le secret se brise, que Sergi Lopez apprend que sa femme danse le tango avec le gardien de prison, il veut suivre des cours. Rien de mieux que de s’adresser à caïd argentin enfermé lui aussi dans cette prison… Et voilà comment, progressivement, tous les prisonniers se mettent à danser… Tango Libre, un film avec des hommes et des femmes en souffrance. C’est un peu le dénominateur commun des films de Frédéric Fonteyne. Mais à cela, il répond que là où il y a de l’amour il y a de la souffrance. Les deux sont indissociables.

Tango Libre, un film moins captivant que ces précédentes réalisations mais qui mérite tout de même le détour.

AU-DELA DES COLLINES

Au-Delà des Coliques, C'Est La Chiasse Garantie

Souvenez-vous de Cristian Mungiu. Le roumain est sorti de l’ombre un jour de mai 2007 après avoir reçu une palme d’or au festival de Cannes pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, film éminemment poignant sur une jeune femme dans la Roumanie de Ceausescu qui cherchait à se faire avorter clandestinement. Un film rude sans rebondissement mais avec néanmoins plusieurs surprises à commencer par la faiseuse d’ange qui était un homme, par le personnage principale surtout, qui n’était finalement pas la femme enceinte, mais sa copine… Tourné presque tout le temps caméra à l’épaule, il nous peignait son pays et surtout 24 heures de la vie difficile d’une femme! A l’époque, le cinéma roumain est en pleine bourre. 5 ans après, tout ce que l’on peut dire, c’est que Cristian Mungiu vit sur ses acquis, sur sa réputation et ne parvient plus à surprendre personne. D’ailleurs, même à Cannes où le film fut dévoilé cette année en 1ère mondiale, le jury ne lui a pas remis une palme, tout juste deux prix de consolation, celui du scénario et celui de l’interprétation féminine que les actrices principales ont dû se partager.

Au-Delà Des Collines n’est donc même pas un film de festival comme on dit vulgairement, quand on sait que le grand public ne se bousculera pas à la caisse des cinémas pour aller le voir… D’aucuns pourraient même dire que Au-Delà des Collines n’est pas le meilleur titre qui soit, le plus approprié… Au-Delà des Coliques, c’est mieux… Au-delà des coliques, c’est la chiasse d’enfer ! Mais oui, mais oui, le film se termine sur une explosion de caca sur un pare-brise de bagnole ! Avant d’assister à ce moment de soulagement, il faut se faire douleur pour supporter cet Exorciste du pauvre, avec pour seul effet spécial, la réalité nue et brute d’une situation infernale pour une jeune femme qu’on juge envoutée alors qu’elle ne l’est pas, si ce n’est par le démon de l’amour. Il est là, le nœud de l’intrigue. Alina aime Voichita. Seulement, Voichita s’est laissé endoctriner par un prêtre Orthodoxe radical. Elle vit donc avec ce prêtre, à ses côtés, au sein d’une communauté, à l’écart de la ville, dans des bâtisses sans électricité ni eau courante. Ici, même en plein hiver, on se lave au puits et à l’eau froide. Ici, on passe son temps à prier, à épauler ce père Orthodoxe qui a des idées très arrêtées sur l'Occident qui a perdu sa foi. Ah l’occident, le règne du mariage homo et de la drogue. L’occident s’est égaré et si Voichita avait le malheur de réclamer à ce Père sa bénédiction pour qu’elle accompagne sa copine Alina en Allemagne, il refuserait. Rien à fiche pour Voichita, qui en cachette, se rend dans un commissariat de la ville pour réclamer un visa pour l’Allemagne. Et là, on nous parle d’un certain Pfaff, un photographe qui prenait des photos de toute sorte à l'orphelinat où vivait Voichita avant de devenir soeur. On lui demande si elle veut porter plainte. Elle refuse. Mais pourquoi cette scène ? Pourquoi parler de ce photographe, si on n’y revient pas plus tard, si cette information ne sert pas la narration? Elle est inutile. Et elles sont nombreuses ces scènes à rien faire, à rien dire qui auraient mérité de rester dans le chutier du banc de montage. Plus loin dans le film, alors que Voichita est exclue des messes de pénitences que l’on fait subir à son amie soit disant possédée par le Malin, le prêtre lui demande d’aller faire le guet, dehors de l’Eglise, des fois que quelqu’un d’étranger à la communauté se pointe et remarque ce spectacle affligeant. Voichita s’exécute. Debout, devant le portail de la communauté, elle remarque au loin une voiture qui arrive. Voichita court prévenir le Père, puis rebrousse chemin. Elle ne le prévient pas. La voiture s'arrête devant le portail. Un homme demande à Voichita s’il y a un terrain à vendre. Elle répond oui ; fin de la scène. La voiture s’en va. Alors Pourquoi cette séquence? Pour marquer son hésitation, son dévouement au père qui s'effrite? Peut-être! Peut-être que cette scène n'est pas si superflue que cela. Peut-être qu'il fallait prendre 155 minutes pour retranscrire ce fait divers, cette histoire vraie. Peut-être qu'il fallait effectivement faire confiance à Cristian Mungiu pour écrire un film sans ellipse où la narration se déroule sans aucune espèce de surprise. Lentement, logiquement, suivant un parcours fléché, il nous conduit jusqu'à l'issue que l'on sait fatale pour Alina.

Au-Delà Des Collines, une histoire d’amour impossible entre deux filles doublée d’une attaque au bazooka de la religion et du prosélytisme aveugle, bête et déconnecté de la réalité, qui conduit à la mort. Au-Delà Des Collines, un film sur lequel on hésite. On est pareil à l'héroïne Voichita. On part confiant. On se dit qu'un type qui a reçu une palme d'or une fois dans sa vie ne peut pas complètement nous décevoir. Et plus on avance, plus la confiance aveugle s'effrite. On ne remet pas en question son talent de metteur en scène, mais tout de même. L'on se demande pourquoi prendre autant de temps pour dérouler un bon dieu de film si académique gangrené par des récits de prières et des bondieuseries sans fin. Forcément, que l’athée qui sommeille en vous, à l’instar de Alina, va finir par péter un plomb. Sauf que vous, vous aurez le choix de quitter la salle, alors que Alina, non. Elle est condamnée à l’enfermement, à la privation d’eau et de nourriture, à trouver la mort mais pas l’amour. Au-Delà Des Collines de Cristian Mungiu, pour public averti!

DESPUES DE LUCIA

Choquant & Violent

Pour son deuxième long métrage, Michel Franco signe un nouveau film choc, cette fois sur la violence et le harcèlement à l’école: Despues De Lucia. Ce cinéaste qui a bourlingué un peu dans la pub, est sorti de l’anonymat en 2010 avec un premier long métrage choc, inspiré d’un fait réel, le kidnapping d’un frère et d’une sœur obligés par leurs ravisseurs de faire l’amour devant une caméra. Avec cet inceste ainsi filmé, les ravisseurs avaient un moyen de pression sans égal pour faire chanter leurs victimes. Daniel Y Ana, c’est le titre de ce film qui avait été dévoilé à la 15zaine des réalisateurs. Bénéficiant du soutien de la Cinéfondation de Cannes, Despuès De Lucia est né sur la Croisette. Dévoilé en première mondiale en mai dernier dans la section Un Certain Regard, il s’est vu remettre par Tim Roth et son jury le Prix du meilleur film. Il faut dire que Despues de Lucia a de quoi taper dans l’œil.

Michel Franco réalise, pour tout dire, le genre de film qu’on se prend en pleine poire et dont on a bien de la peine à se remettre. Il commence pourtant simplement sur un deuil. Un père Roberto et sa fille Alejandra déménagent après la mort de Lucia, la femme de Roberto, la mère d’Alejandra. Ils ont décidé de repartir à 0 à Mexico. Il faut dire que Roberto est bouffé de l’intérieur par une grosse dépression. Il se mure dans le silence et la douleur. Alejandra l’accompagne comme elle peut. Elle le soutient. Cette jeune adolescente découvre son nouveau lycée, un établissement fréquenté essentiellement par des fils et filles de très bonnes familles. L’intégration se passe très bien pour Alejandra jusqu’à ce que le film bascule, comme ça, sans prévenir. Du deuil impossible à faire, on s’oriente vers la violence, le harcèlement, l’humiliation, la souffrance silencieuse et la résignation. En effet, au cours d’une soirée bien arrosée, Alejandra accepte de faire l’amour avec un des mecs de sa classe. Il filme cette relation sur son téléphone portable et s’empresse de mettre les images sur le Net. Alejandra devient dès le lendemain matin la cible, le souffre-douleur du lycée, une trainée selon ses camarades de classe. Ses bourreaux vont alors multiplier les actes de cruauté à son égard. Mais au lieu de se révolter, ou même d’en parler à son père, Alejandra va subir en silence cette violence. Pourquoi ? Pourquoi cette résignation ? Pourquoi ce sacrifice ? Pour ne pas accabler un père déjà en dessous de tout ? Pour ne pas lui créer plus de peine ? Sans doute. En tout cas, l’acceptation de ce traitement de choc va aiguiser encore d’avantage la cruauté des élèves de sa classe.

Despuès De Lucia, un film où le comportement de ces ados va en révulser plus d’un. Il est impossible de rester de marbre, pas tant à cause de la représentation de la violence à l’écran. Il n’y a rien de gore, mais plutôt parce que Michel Franco décrit à merveille la cruauté et la solitude de cette pauvre Alejandra. En subissant brimades, insultes, gifles, elle s’isole, s’enferme dans cette position de paria. Si les adultes qui ne remarquent absolument rien sont terrifiant, y compris son père, les ados rigolards sont encore plus flippants car dénués de tout sens moral, de toute empathie. Le regard posé sur cette jeunesse structurée par la vanne et animée par une volonté d’humilier l’autre, juste comme ça, pour rire, est implacable, sans concession. Et pour parfaire le tableau, Despues De Lucia repose sur un casting impeccable. Ces jeunes acteurs non professionnels sont d’un naturel désarmant. Amis dans la vraie vie de Tessa La, l’interprète d’Alejandra, ils avouent s’être bien marrés sur le plateau parfois, mais pas toujours. Il y a par exemple cette scène où Alejandra se fait couper les cheveux par ses pseudos copines, scène qui les a bien plus terrorisées que n’importe quelle autre humiliation comme l’ingestion forcée d’un gâteau à la merde ! Despues De Lucia, à voir à tout prix.

WAR WITCH

Un Film de Guerre Poétique

Oui, vous ne rêvez pas, Kim NGuyen amène de la poésie là où en principe, on n’en trouve pas. War Witch, un film à la première personne où une jeune fille parle à son futur bébé. Elle raconte son passé d'enfant soldat dans un pays d’Afrique Subsaharienne. Elle vivait paisiblement dans son village retiré lorsqu’un jour, des rebelles ont fait irruption et dézingué tous les adultes. Ils kidnappent une douzaines d’enfants afin de les enrôler de force dans leur bataillon. Ceci dit, Komona, c’est son nom, aura droit à un traitement de faveur. On l’oblige à tuer ses parents avec une kalachnikov. Son père l’implore d’appuyer sur la gâchette. Il sait que si elle ne tire pas, elle mourra aussi. Dès lors, après avoir assassinés ses géniteurs, Komona aura pour nouvelle famille, celle dirigée par Le Grand Tigre Royal, un type à la tête d’une armée anti gouvernementale. Vivant dans la jungle, dans l’ex cité perdue de Mobuto, laissée à l’abandon, Komona ne doit pas pleurer, jamais. Et tant pis si des fantômes viennent la hanter. Oui, elle voit les morts, elle voit leur âme, surtout celle de ses parents. Parce qu’ils n’ont pas été enterrés, ils viennent lui rendre régulièrement visite. Assez paradoxalement, ces visions vont faire de Komona une guerrière d’exception, à tel point qu’elle va devenir la sorcière de prédilection du grand chef. Au milieu de cet infernal chaos, Komona va croiser un jour le regard du magicien, un gamin à peine plus vieux qu’elle. Ensemble, ils tenteront de tourner le dos à cette guerre qui les dépasse, mais pourront-il échapper aux Tigres, à leur destin. Pourront-ils se marier et vivre pleinement leur amour, en paix ? Rien n’est moins sûr.

War Witch, un film de Kim Nguyen avec Rachel MWanda récompensée au Festival de Berlin. Elle joue la jeune femme qui raconte son calvaire. Evidemment que pour elle, ce film est une première expérience de cinéma. Récompensée d’un Ours d’Argent à Berlin, elle est devenue ainsi la première africaine à remporter une telle distinction au Festival de Berlin. Il faut dire que son interprétation est magistrale. Kim Nguyen a trouvé en cette jeune fille une perle rare pour raconter cette histoire d’enfants soldats où visiblement Kim Nguyen a choisi de ne pas tout montrer. Pour se coltiner à la violence du quotidien de ces gamins devenus des machines de guerre, machines à tuer, dépecer, violer, humilier, se droguer, picoler, rigoler, il faut plutôt voir Johnny Mad Dog de Jean Stéphane Sauvère. Les chants, la drogues, la mise en condition, les pillages, les viols, la bande son assourdissante, tout ce qui fait la force de Mad Dog n’est pas dans War Witch. Et c’est justement ce qui est intéressant. War Witch est un parfait complément. La violence est là, mais elle est atténuée par le regard que pose le cinéaste sur cette violence, un regard surréaliste avec ces fantômes omni présents, avec l’amour aussi qui peut surgir n’importe où, y compris au cœur de cette jungle. Il y a donc de l’espoir pour Kim Nguyen, espoir qu’un jour, ces gamins s’en sortent. Ce qu’il n’y avait pas dans Johnny Mad Dog.

War Witch, un métrage pour mieux appréhender une thématique qui semble revenir dans les TJ, celle des enfants soldats. Cette semaine, on a vu des images à la tv de la République démocratique du Congo, un pays en proie à une guerre civile dévastatrice où chaque jour, des dizaines d’enfants meurent. Si jamais, War witch a justement été tourné dans ce pays, le Congo, qui n’a de démocratique que le nom, un tournage sous haute surveillance, encadré par des milices privées pour assurer la protection de l’équipe technique et surtout, de Rachelle. Pour l’anecdote, le palais dans lequel sont réfugiés les rebelles du film n’est autre que celui de la cité perdue construite par le mégalo

Mobutu. Ce décor grandiose à l’abandon était le théâtre idéal pour planter des caméras de cinéma et ainsi enrichir un film aussi éblouissant visuellement parlant que bouleversant émotionnellement parlant.

THERESE DESQUEYROUX

La Meilleure Façon d'Emprisonner

Il s’agit de la 2ème adaptation cinématographique pour ce classique de la littérature française de François Mauriac. En 62, George Franju s’était déjà attelé à la réalisation de Thérèse Desqueyroux avec Mauriac en personne pour signer les dialogues. La version de 62 mettait en scène Emmanuelle Riva, Philippe Noiret, Samy Frei. C’était vachement bien à tel point qu’on se demande pourquoi Claude Miller, un demi-siècle plus tard, a souhaité proposer sa version, sa vision, au passage, sa dernière. Et pour cause, Claude Miller est décédé en avril 2012. Il n’a même pas pu découvrir son ultime film en clôture du festival de Cannes en mai dernier. N’empêche qu’à la réflexion, au vu de la filmographie de Claude Miller, on se dit qu’effectivement, Thérèse Desqueyroux était pour lui et personne d’autre. Le réalisateur de L’Effrontée, La Petite Voleuse, Betty Fischer, La Chambre des Magiciennes ou encore de La Meilleur Façon de Marcher a trouvé en cette héroïne de roman, la possibilité de dresser le portrait d’une femme au caractère bien trempé, indépendante et empoisonneuse, bref, une femme énigmatique par bien des égards. Claude Miller a toujours aimé se pencher au chevet de ces femmes fortes. Il n’était donc pas question que cette Thérèse lui échappe, une madame Desqueyroux qui a toutes les qualités d’une héroïne Millerienne, pourrait-on dire !

|

En effet, Thérèse Desqueyroux est prisonnière de son époque, de son milieu, des conventions, de son ennui. Elle trimballe son spleen depuis toujours, fume comme un sapeur, pense beaucoup trop et se réfugie dans la littérature pour oublier sa morne existence de petite bourgeoise provinciale qui ne songe qu’à quitter sa forêt de pins pour aller vivre dans la capitale. Mais Paris pour Thérèse ne restera qu’un songe, un leurre, un rêve inaccessible. Sa vie, c’est ici, dans ce Sud-Ouest de la France qu’elle doit la mener aux côtés de Bernard. Elle est obligée de se marier avec cet homme, certes bon, mais dont la médiocrité intellectuelle finira par l’achever. Il ne pense qu’à son nom, qu’à ses terres, qu’à sa mère, qu’à sa sœur qu’au qu’en dira-t-on. En effet, Anne est amoureuse d’un israélite, un jeune garçon qui n’est pas de leur rang. Anne se fiche des menaces de son frère Bernard. Elle aime son jeune amant et est prête à tout pour vivre pleinement cet amour. Mais Bernard est lui aussi bien décidé à tuer dans l’œuf cette relation. Entre ses frères et sœurs qui se déchirent, Thérèse Desqueyroux sert d’arbitre. Mais Thérèse est jalouse d’Anne, de cet amour si pur, si sincère qu’elle éprouve pour son israélite. Thérèse qui en pince depuis toujours pour Anne ne sera pas à la hauteur de la confiance aveugle que lui porte son amie.

Therese Desqueyroux, un portrait de femme, un film porté par Audrey Tautou et Gilles Lelouche, tous deux convainquants, mais sans plus. Cette version de Claude Miller à moins de puissance, de force que celle de Franju. Il faut dire qu’il avait la bonne idée de commencer cette histoire par l’épilogue, sur le perron du Palais de Justice. Franju installait immédiatement le trouble le temps d’une conversation entre le père de Thérèse et son avocat pour trouver le moyen d’étouffer l’affaire après que la justice ait décrété un non-lieu à la suite de la tentative de meurtre contre son mari. Ainsi, en ouvrant son film sur le verdict, Franju manipulait insidieusement le spectateur, l’obligeant à porter un jugement négatif sur cette meurtrière en sommeil. A grand renfort de flash-back, il allait ensuite s’ingénier à montrer les travers de cette femme qui emprunta la voix du crime pour s’affranchir, se libérer du poids d’une vie dont elle se sentait si prisonnière. En 2012, les femmes se sont émancipées depuis belle lurette. Claude Miller le sait bien et du coup, il choisit de suivre une autre logique, sans flash-back. Il met directement l’accent sur la complexité du personnage de Thérèse, sur cette période de l’adolescence où tout déjà semble s’être joué pour elle. Tout commence donc en cet été 1922. Deux gamines se baladent à bicyclette. On les sent complices, amies, sœurs de cœur mais pas de sang. Cet été-ci, Thérèse comprend qu’elle a un penchant certain pour son amie Anne interprétée par Anaïs Demoustier. Mais Anne ne se rend compte de rien. En avril 1928, les adolescentes ont poussé. Thérèse est sur le point de se marier avec le frère d’Anne. En ce temps-là, les mariages d’amour, surtout dans ces familles bourgeoises, n’avaient pas souvent court. Thérèse et Bernard s’unissent donc par intérêt. Les deux familles vont ainsi régner sur des centaines d’hectares de forêts de pins au cœur des Landes. Autant dire que leur avenir sera assuré et pour bien des générations. Ainsi va la vie pour Thérèse qui s’emmerde toujours un peu plus. Elle s’ennuie jusque pendant son voyage de noce. Alors quand Bernard lui propose de rentrer au bercail afin de venir en aide à Anne, tourmentée par un garçon dont elle s’est amourachée et qui n’est pas de leur condition, elle acquiesce. Loin d’être l’homme parfait imaginé par sa famille, Anne va s’en remettre à Thérèse pour l’aider à ouvrir les yeux de sa mère et de son frère, …. En vain, puisque Thérèse va lui planter un couteau dans le dos….la tentative d’assassinat de son mari viendra ensuite. Thérèse Desqueyroux, un destin bouleversant pour un film qui ne l’est jamais. Dommage !

NO 89 SHIMEN ROAD

Toujours sur plus ou moins la même thématique, à savoir la quête initiatique d’un jeune garçon en passe de devenir un jeune adulte, sortira prochainement le premier long métrage de Haolum Shu. No 89 Shimen Road. Il s’agit d’un film chinois qui nous catapulte à la fin des années 80 à Shanghai. Un ado de 16 ans, élevé par son grand-père, est fou amoureux de sa voisine un peu plus âgée que lui. La mère du jeune homme est partie vivre aux Etats Unis. Lui, il ne veut pas trop y aller. Il est bien dans son pays la Chine, alors que elle, elle boit du coca. Elle rêve de se tirer. Et pour ça, tous les moyens seront bons. D’ailleurs, sans s’en rendre complètement compte, en tout cas au début, elle va devenir call girl pour de riches hommes d’affaires chinois. Evidement que l’ado va vivre très mal cette situation. Mais il restera silencieux. D’autant qu’il a fort à faire avec une copine de classe, très engagée politiquement parlant. Et oui, l’action se situe aux environs du 4 juin 1989 qui coïncide avec le massacre de la place Tienanmen.

No 89 Shimen Road, un film sur cette jeunesse troublée, qui a besoin de pouvoir s’exprimer librement mais qui en est empêchée par l’Etat. Si sur le fond, le film est vraiment bien, sur la forme aussi, il est brillant. Au début, cela commence avec des photos en noir blanc qui se succèdent. Le réalisateur parle en voix off et nous explique comment il a choppé le virus de la photo. Il se voyait en Bresson chinois. Ces images fixes alternent avec des images qui bougent pour de bon…. Plus tard dans le récit, des images d’archives sont judicieusement intercalées, des images de ces manifestations étudiantes. On voit réellement la répression et surtout, comment est-ce qu’est vécue loin de cette agitation, cette révolution écrasée dans le sang. A dire vrai, les gens loin de la ville s’en foutent un peu… No 89, Shimen Road, un film réellement passionnant et très prenant.

APRES MAI

Dès demain, sortira en salle le nouveau film d’ Olivier Assayas. Le réalisateur BIOPIC sur le terroriste Carlos revient à quelque chose de plus intimiste et personnel surtout. Parce qu’il n’avait toujours pas vu LE film sur les années 70 qu’il rêvait de voir, il l’a fait… Mais alors, attention, ce sont CES années 70 à lui, une période où la politique était partout, dans la littérature, le cinéma, au lycée, au troquet du coin. On ne pouvait pas y échapper… une époque où la jeunesse semblait pleine d’espoir. Elle rêvait d’un avenir brillant. Faut dire qu’eu début des années 70, après le tumulte causé par mai 68, on y croit encore. Mais on croit à quoi ? Pas au parti communiste, aveugle et engoncés dans ces conceptions, incapables de remettre en question quelques évidences comme la possible dérive de l’URSS vers le totalitarisme. On ferme sa gueule su MAO. On ne critique pas MAO et encore moins Pompidou quand celui-ci annonce la visite de Brejnev à l’Elysée…

Pour coller au plus près de sa vision des années 70, Olivier Assayas a pioché dans des éléments de sa propre vie pour nourrir son scénario. On est en fait en 1971. Olivier Assayas doit avoir une quinzaine d’année. C’est le personnage de Gilles qui se rapproche le plus de lui. Issu d’une famille cultivée, Gilles va traverser la décennie comme il le peut. Il va expérimenter le chagrin amoureux, puis le flirt, chercher sa voix et surtout, ne jamais oublier de conserver son esprit critique à l’égard du gauchisme, du militantisme, contrairement à ses camarades de lycée. L’engagement oui, mais jusqu’à un certain point.

Gilles, aime la littérature autant que le cinéma. Gilles va surtout trouver sa voix en poussant la porte des Studio Pinewood. Il sera sur le tournage d’un film étrange, avec des nazis chasseurs de dinosaures, du pur divertissement dans une époque révolutionnaire où normalement, on ne devrait pas en produire.

Après mai un film qui invite à toutes sortes de réflexions, sur le 7ème art, sur la syntaxe révolutionnaire, sur cette époque où les révolutionnaires étaient tout de même de beaux spécimen de machos…

LE CAPITAL

Le nouveau Costa Gavras qui ne fera pas que des émules surtout en Suisse, puisqu’il épingle le système bancaire, un système devenu fou, laissé entre les mains de grands enfants qui sont en train de casser leurs jouets. Alors dans ce cas, soit on répare le joujou, soit on le jette pour en acheter un neuf. Mais dans Le Capital, Gavras ne donne aucune solution. Le cinéma ne sert pas à ça. Il sert juste à aider le spectateur à se poser des questions. Et on s’en pose, une en tout cas : pourquoi Gad Elmaleh dans le rôle du banquier sans scrupule, qui ne pense qu’au fric et au pouvoir ? Réponse, parce que Costa Gavras a toujours adoré les contre emplois. C’est un spécialiste en ce domaine. Il l’a prouvé de par le passé avec José Garcia en chômeur sereal killer dans le Couperet, avec Jack Lemon dans Missing, film sur le coup d’Etat de Pinochet au Chilli alors que Jack Lemon était essentiellement étiqueté acteur de comédie pour Billy Wylder entre autre… Même Yves Montand, avec qui il a bossé au début de sa carrière, il lui a proposé des rôles à contre-emploi…

C’est parce que Costa Gavras adore les acteurs. Il adore leur proposer de nouveaux personnages qu’ils n’ont jamais joué pour ensuite justement expérimenter des choses, les modeler.. .Le problème c’est que Gad Elmaleh est un peu limité en tant que comédien. Il manque encore bien des ficèles à son arc pour être convainquant. Ici, il se retrouve au début du film à prendre la direction d’une grande banque, un mastodonte européen. Le jeune requin va devoir montrer les dents pour conserver son poste et ses avantages, le yacht, le jet, les gonzesses, les voyages…enfin bref.. .Ca va pas être simple car dans ce panier de crabes, tous les coups sont permis, à commencer par les coups venus d’outre atlantique. Parmi les actionnaires de cette banque européenne, il y a en effet Gabriel Byrne qui représente les actionnaires américains et qui met une pression du tonnerre sur ce jeune président qu’est Gad Elmaleh. Voilà comment, Gad se retrouve à proposer un plan social, 15000 licenciements dans son groupe afin que l’action monte de 15 à 20 pour cents. Les banquiers sont contents… C’est tout ce mécanisme-là, complexe, et bien d’autres encore que Costa Gavars tente de décrypter dans LE CAPITAL.

D’aucuns diront qu’ils enfoncent des portes ouvertes, que le film est truffé de phrases toutes faites, que sa vision des choses est beaucoup trop manichéenne.. .peut-être un peu, mais il n’est quand même pas loin de la vérité. Costa Gavras a toujours tapé là où ça faisait mal et il le fait, avec pas beaucoup de finesse, mais il le fait tout de même et rien que ça mérite d’être souligné.

LA CHASSE

LA CHASSE, s’appuie sur un sujet fort et une réalisation brute de décoffrage. Au début, ça rigole, ça picole, ça parle fort, ça se réchauffe. Lors de cette soirée entre potes, on s'arrête sur l'un des gars du groupe, Lucas, séparé de sa femme et qui cherche à récupérer la garde de son fils adolescent. Lucas travaille dans un jardin d'enfants. Il est complice et joueur avec tous les mômes de cette crèche. Un jour Klara qui est amoureuse de lui, lui offre un cœur en plastique et lui déclare qu'elle l'aime en lui faisant un bisou amical sur la bouche. Lucas explique à cette enfant en très bas âge qu'elle doit donner son cœur à un autre garçon de son âge mais pas à lui. Un petit mensonge plus tard, raconté innocemment comme ça, pour se venger, à la directrice de ce jardin d’enfants et c’est la rumeur qui grandi. Elle se répend dans ce petit village, une rumeur qui aura de très lourdes conséquences sur la vie de Lucas, mais aussi de tous les habitants du village.

Si vous pensez que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, LA CHASSE devrait vous faire réfléchir. Parce que tout le monde ment, y compris les enfants, Lucas va devenir le gibier que l'on chasse, que l’on moleste, que l’on tabasse, à qui l’on interdit de venir faire ses commissions à la supérette, et j’en passe. Devenu la bête ignoble, celui que l'on ne veut plus voir, Lucas va résister mais jusqu’à quand tiendra-t-il le coup?

LA CHASSE, un film avec une tension absolue. Thomas Vinterberg, qui depuis Festen s’était égaré en signant des films anecdotiques, revient en force avec un film coup de poing, une belle grosse tarte. La Chasse est porté par un casting exceptionnel, à commencer par Mads Mikkelsen, le chassé, le chiffre de Casino Royale, le Viking silencieux dans Valhalla Rising accessoirement aussi le Igor Stravinski amant de Coco dans le film de Jan Kounen Un type hallucinant en tout cas récompensé d’un prix d’interprétation au dernier festival de Cannes pour son rôle dans LA CHASSE…

THE IMPOSSIBLE

The IMPOSSIBLE de Juan Antonio Bayouna, réalisateur il y a 4 ans de L’Orphelinat, film de maison hantée par le fantôme d’enfants morts et martyrisés… du sous Shyamallan mais tout de même efficace… dans le registre film de genre.

Ca pouvait être intéressant de voir comment il allait se dépatouiller avec une histoire vraie adaptée au cinéma. Ce nouveau film s’appelle THE IMPOSSIBLE et laissez-moi vous dire qu’il a torché un tire larmes insipide, insupportable, lamentable, bref un film lacrymal qui donne réellement envie de pleurer mais pas pour les raisons recherchées par le cinéaste !

THE IMPOSSIBLE est sans aucun doute sponsorisé par kleenex, un film jetable comme un mouchoir en papier, Inspiré du Tsunami Thaïlandais de 2004.

Ça commence plutôt mal avec un écran noir et une Bande son super angoissante. Dans cette 1ère image, un plan fixe, on découvre une mer calme vue du ciel. On est dans un avion le temps d'une scène d'exposition de personnages où papa Mc Gregore flippe face à la flegmatique Naomi Watts sa femme, la mère de leurs 3 enfants. Il ne sait plus s’ils ont enclenché l'alarme de la maison. Super mal mis en scène.

Ils arrivent au paradis sur terre et prennent leurs quartiers a KAHO Lak, un endroit paradisiaque avec piscine et paillotes face à la mer. Ici les gens s'aiment sur la plage, ils se roulent des pelles. Et d'un seul coup, ce que le spectateur attend arrive enfin. Si vous avez vu le piètre AU DELÀ de Clint Eastwood, ben c'est la même scène mais qui s'étend sur au moins 20 minutes. Cette scène est super bien fichue avec deux vagues successives. La mère et l'un de ses fils sont emportés par les courants. Ils échappent à la noyades, se blessent. D'un réalisme confondant.

Aux blessures profondes physiques s'ajoutent le choc psychologique et puis surtout la peur. Ils ne savent pas où est le reste de la famille ! Morts ou vivants? Blessés ou pas ? Il faut quand même survivre dans ce décorum ravagé, peut-être se percher sur un arbre en attendant les secours. La tu sens l'influence de Vynian avec Emmanuel Beart en mieux. C'était aussi sur le Tsunami avec un couple qui recherche le corps de leur fils dans des territoires désolés, 1 an après le tsunami. C'était chiant Vynian au bout d'un moment, on se demandait même s’il était possible de faire pire.... ben oui avec Naomi Watts qui lutte, Naomi et sa scène à demi gore a l'hôpital où maman gerbe de la ficelle ensanglantée, un hôpital désorganisé forcément.

THE IMPOSSIBLE, un film truffé de passages too much pour qu'on s'apitoie encore plus sur le triste sort de pauvres gens. C'est dégoulinant au possible. Y a un faux suspens avec des perdus de vue qui se croisent sans se voir et multiplie le procédé. C'est naze. Et encore j'ai passé sous silence ces envolées de violon insupportables pour surligner la tristesse, pour finalement amener un surplus d'émotion. C’est finalement gerbant. T’a qu’une hâte, qu’à la fin le prévisible arrive. Avec un peu de chance, tu auras droit à un petit coup de tsunami en flash back… Ce sera super tu verras…

The Impossible, de Juan Antonio Bayona avec Naomi Watts et Ewan Mc Gregore et leurs lentilles rouges !

NOUS YORK :

Nul York !

Un film sans personnages, sans histoire, sans gags, sans dialogues percutants, sans rebondissements, sans musique originale, sans direction d’acteurs, sans acteurs, sans réalisateur, sans directeur de la photo, sans scripte, ça vous fait envie? Non ? Et pourtant, Géraldine Nakache et Hervé Mimran l’ont fait. Il s’appelle NOUS YORK, avec nous écrit N O U S. Rien que ça, c’est un indice suffisant pour fuir la chose en question. Ce jeux de mot foireux dans le titre laisse craindre le pire. Et bien non. Ce n’est pas le pire. Mais bel et bien le meilleur….

En fait, NOUS YORK est le plus parfait exemple de non film de l’histoire du 7ème art. Oui, un truc inutile où l’on rempli l’espace avec du vide, du rien. Dans bien des films, on relève souvent des problèmes de rythme, certaines longueurs dommageables. C’est d’autant plus vrai avec Nous York. il dure 1h38. C’est 1h38 de trop! C’est tellement du foutage de gueule, que l’on suspecte que le directeur de la photo a démissionné au beau milieu du tournage. Imaginez une scène d’intérieur, dans un salon baignée par la lumière d’un lever de soleil éblouissant. La caméra est face au soleil. Sur l’écran, l’image est blanche. On ne distingue même plus les pantins qui gesticulent sur l’écran. Effet de style pensez-vous ? Même pas. Je dirais plutôt clin d’œil lourdingue au précédent film de Nakache intitulé TOUT CE QUI BRILLE….Non mais y a de quoi rester aveuglé par tant de médiocrité. Et l’on en vient alors à se demander : A qui profite ce crime? Parce que produire un film pareil et le sortir en salles ensuite est un crime. Qui et pourquoi dépenser de l’argent dans une production telle que celle-ci en sachant que l’on ne récupérera jamais l’investissement de départ… A part une mafia quelconque qui a voulu blanchir du fric en noircissant à ce point le cinéma, je vois pas…

Donc y a rien dans NOUS YORK, et dès la première ligne de dialogue, tu te dis que ça va puer l’escroquerie. Un film qui débute sur de la pub comparative entre deux grandes surfaces qui vendent du saumon… Géraldine Nakache, Leila Bekti. Les deux nanas de tout Ce qui brille se sont expatriées à New York . A Paris, les amis, la famille s’imaginent qu’elles ont réussi. Pourtant, c’est pas le Pérou, l’une d’elle fait des ménages dans un EMS réservé aux juifs et l’autre est esclave de star, un Ipad sur patte, un Ipate en quelque sorte qui gère l’agenda d’une vedette de cinéma colérique, capricieuse et égocentrique. Le seul intérêt de ce job est de profiter de l’appartement de la star en son absence. Ce qu’elle fait. Et ses copains parisiens d’enfance venus fêter son anniversaire aussi. Manu Payet et deux autres mecs déboulent donc à New York en ne connaissant qu’un seul mot : Obama, qu’ils utilisent comme un cri de ralliement. Et voilà que ces 5 personnages vont vivre une semaine à New York, voir un peu plus, un séjour au cours duquel il ne leur arrive rien et où tout le monde va faire son petit bilan. Voilà à quoi se résume Nous York. De toute façon, un film avec Marthe Villalonga créditée au générique, on ne pouvait pas s’attendre à un chef d’œuvre. Il est loin le temps où la mère de Bouli dans Un Eléphant ça Trompe Enormément ou NOUS IRONS TOUS AU PARADIS faisait les beaux jours du cinéma français. Yves Robert n’est plus. Aujourd’hui, le cinéma français doit se fader une génération montante de médiocres qui se prennent pour des cinéastes alors qu’ils ne sont même pas d’honnêtes vidéastes amateurs et dont la meilleure ambassadrice est indubitablement Géraldine Nakache.

La Pirogue

Un boat movie palpitant

La Pirogue, le nouveau long métrage du sénégalais Moussa Touré, son 3ème film de fiction en presque 20 ans pour vivre, il a été contraint de faire des documentaires. Son précédent film, TGV avec Bernard Giraudeau était vachement bien, un road-movie entre Dakar et Conacrie à bord d’un taxi brosse, l’occasion de pointer les failles du gouvernement de son pays, et aussi d’alpaguer les européens et leur bonne volonté, leur bonne conscience à la con qui fait parfois plus de dégâts qu’autre chose. Si vous avez l’occasion, regardez TGV de Moussa Touré.

Si vous avez l’occasion aussi, allez au cinéma voir LA PIROGUE, un film adapté du roman "Mbëkë mi. A l'assaut des vagues de l'Atlantique", d'Abasse Ndione, Editions Gallimard, Collection: "Continents Noirs". Vous l’avez sans doute deviné, La Pirogue relate donc une traversée à haut risque pour 30 passagers clandestins, réfugiés à bord d’une embarcation en partance pour les îles Canaries en territoire espagnol. Pour la plupart des passagers, ils sont issus d’un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar. Il y a 29 hommes et une seule femme attifée en homme pour faire diversion. Ils sont conduits par Baye Laye, un capitaine de pirogue expérimenté, sans doute le seul à savoir réellement ce qui les attend. A tel point d’ailleurs qu’il n’est pas très chaud. Ceci dit, Baye Laye a besoin d’argent pour nourrir sa famille, alors, il y va malgré tout, il prend la mer avec ces personnes dont certains n'ont jamais vu l’océan. Guidés par l’espoir de vivre une vie meilleure en Europe, ils sont prêts à tout quitter, femme, enfant, famille, amis pour tenter leur chance. De toute façon, comme il est dit dans le film, s’ils restent au Sénégal, ils ont 9 chances sur 10 de rater leur vie… Alors autant partir.

La Pirogue, un boat Movie, qui a fait sensation dans différents festival, de Cannes à Locarno, en passant par Lausanne à la fin août lors du festival Cinémas d'Afrique. Moussa Touré qui est un super directeur d’acteurs et qui surtout, est le meilleur cinéaste qui soit pour filmer un huis clos. Parce qu’il a fait 3 longs métrages, 3 huis clos… ici, c’est encore le cas. Pratiquement tout le film a été tourné sur cette embarcation. Il est né au milieu d’une famille de 35 enfants, donc forcément, quand tu deviens cinéaste, ça aide pour savoir où se placer et observer du mieux possible, sans déranger, sans se faire remarquer. Et puis, il n’a pas son pareil pour diriger ses comédiens… il a su les déstabiliser pour obtenir ce qu’il voulait. C’est à dire que ce margoulin les a mis en confiance. Il leur a fait regarder Master And Commander de Peter Weir pour qu’ils apprennent à se déplacer sur un bateau… il a fait des répétitions dans une pirogue dans un port. Il leur a demandé d’apprendre par cœur leurs dialogues. Et le premier jour de tournage. Il a tout changé. Il les a emmenés loin des côtes en pirogue. Certains n’avaient jamais pris le bateau et là, il a tourné au moment où il leur disait de se lever. Panique à bord pour certains. Il a choppé de vraies réactions de pétoche qu’il a inséré ensuite dans son film quand il en avait besoin… C’est un très bon faiseur Moussa Touré, qui a réalisé un très bon film, émouvant, juste, LA PIROGUE, en salles, sur ces voyages de la mort.

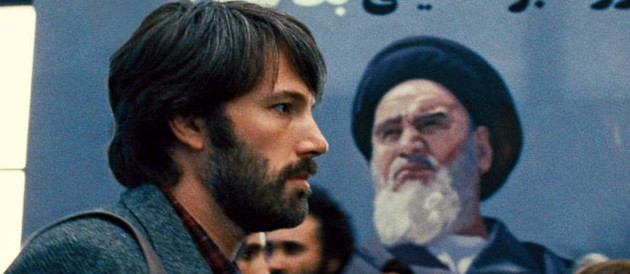

ARGO

Une très cool supercherie

Le 3ème long métrage de Ben Affleck, acteur de renom qui a su alterner les comics façon Daredevil, les comédies insignifiantes comme Famille à louer, les comédies plus réussies comme Dogma où il était un ange exterminateur, les thrillers sous tension comme Paycheck de John Woo…. Mais Ben Affleck n’est jamais autant meilleur que quand il s’écrit ses propres rôles. Souvenez-vous de ce détective dans son premier film en tant que réalisateur, Gone Baby Gone, un privé torturé, qui part sur les traces d’une gamine de 4 ans qui a disparu mystérieusement. Gone Baby Gone, un film à l’atmosphère parfaitement poisseuse. Toujours à Boston, la capitale mondiale des braquages, il a réalisé The Town où là encore il jouait un chef de gang de braqueurs. Il était très bon ce film. Ben figurez-vous que pour son 3ème long métrage Ben Affleck prend de l’ampleur et s’octroie une fois de plus un rôle à sa mesure, celui d’un agent de la CIA ex-filtreur professionnel dans Argo.

Argo retrace la crise des otages américains en Iran entre le 4 novembre 1979 et le 20 janvier 1981. Ben Aflfleck a la très bonne idée de débuter ARGO par un cours d’histoire iranienne en accéléré. On est en 1951, Mohammad Mossadegh le premier ministre nationalise le pétrole. Evidemment les américains tirent la gueule, donc ils fomentent un coup d’état avec l’aide des anglais et confient les reines du pouvoir à un pantin, en l’occurrence le fils du président en place qui dilapide le pognon, se fait livrer ses repas en concorde tous les jours, pendant que son peuple crève la faim. Il réduit les libertés individuelles et on assiste à la montée de l’Islamisme. L’Ayatollah Khoméni, futur guide suprême sort de l’ombre. En février 79, c’est le bordel le plus total. Khoméni prend le pouvoir après 15 ans d’exil. Des tribunaux révolutionnaires voient le jour à travers tout le pays. C’est la grande purge. On élimine les figures de l’ancien régime et les opposants du nouveau. On instaure une république islamique en avril 79. Le sentiment anti-américain atteint son paroxysme avec ce que l’on a appelé la crise des otages. Et le film peut alors débuter. Tout ça est résumé en 4 minutes tout au plus avec des images d’archive, de bande dessinée quand on n’a pas d’archives. On est plongé directement au cœur de la grande histoire. A Téhéran, des gens manifestent devant l’ambassade américaine. Le peuple en colère la prend d’assaut. Panique à l’intérieur de l’édifice. On efface toutes les traces. Les déchiqueteuses tournent à plein régime. Finalement, l’ordre est donné de décamper en vitesse. Trop tard, les assaillants sont entrés dans les couloirs de l’ambassade. 6 membres parviennent tout de même à s’échapper discrètement. Ils trouvent refuge dans celle du Canada. Enfermés ici sans possibilité de sortir sous peine d'être repérés, arrêtés, torturés puis tués, ils attendent l’intervention des services secrets de leur pays pour être libérés.

Aux Etats Unis, on envisage plusieurs plans pour les exfiltrer, dont des pistes assez farfelues. On projette très sérieusement par exemple de leur livrer des vélos pour qu’ils rejoignent la Turquie en pédalant. Mais on s’interroge. Savent-ils faire du vélo ? Alors on se dit qu’il faudra leur envoyer aussi des roulettes ! Bref, ça déconne plein tube à la CIA jusqu’à ce que Tony Mendez, alias Ben Affleck le spécialiste de ce genre d'opération secrète à haut risque préconise de monter un gros bobard. Il faut les faire passer pour une équipe de cinéma canadienne en repérage en Iran. Et voilà comment avec l'aide de John Chambers (alias John Goodman), il vont monter cette supercherie. Chambers est connu comme maquilleur d’exception. C’est lui qui s’est occupé des primates de la planète des singes. Il est tellement bon, qu’il a été récompensé aux oscars. Mais ce John Chambers a surtout l’habitude de bosser pour la CIA et notamment avec Tony Mendez… D’ailleurs, très vite, Tony se rancarde avec lui. Il le met au courant de cette affaire d’otages à Téhéran, et lui demande son aide pour monter cette escroquerie. A ce moment-ci, le film prend un tournant comique inattendu. Exit le film politique sérieux. On assiste à une attaque en règle d'Hollywood. Chambers parle d'un film de SF sur lequel il bosse. Il est clair. Je cite la conversation :

-Le public cible va détester, dit-il

-Qui est le public cible?, lui demande-t-on

Des gens avec des yeux….

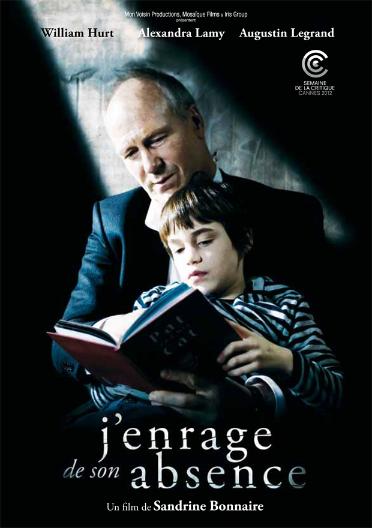

Donc là pendant 20 ou 30 bonnes minutes, Ben Affleck se lâche sur Hollywood et les nababs de pacotille qui peuplent l’usine à rêve. D’ailleurs, il lui faut un producteur qui joue les nababs. Ils en ont un qui pourrait être mis dans la confidence. Le type marche à fond. Ça lui plait. Il loue des bureaux, fait faire des cartes de visite, installe une ligne de téléphone parce qu’il faut que la supercherie ait l'air vraie. Ensuite, ils choisissent un script au pif sur les centaines qui croupissent dans des tiroirs. Le type met une option sur un scénario qui se passe évidemment en Iran. On prend des acteurs bidon et on convoque la presse à une première lecture avec petits fours et champagne, tout ça pour se garantir une demi-page dans Variety, histoire de renforcer la couverture. Bref, en quelques jours, on est prêt à vendre du vent. ARGO remake de Star Wars avec une princesse tralala itou et un chubaka bleu sont annoncés. L'opération ARGO est lancée. On se marre bien et le film de Ben Afleck peut rechanger de registre. Exit la comédie, retour au film d’espionnage, au thriller psychologique comme on savait en torcher dans les années 70, avec un réel suspens. On suit l’opération d’exfiltration, sans doute la plus couillue jamais mise sur pied par la CIA.